Le temps passé en Indochine constitue un élément essentiel du moral des hommes.

La durée réglementaire du séjour avait été fixée à 24 mois. Cependant, la guerre et les difficultés de la Métropole pour trouver des hommes et des moyens de transport faisaient varier le temps des séjours normaux de 24 à 30 mois (jusqu'à 33 mois).

Toute prolongation engendrait des mécontentements qui s'exprimaient par une forme de résignation qui pouvait entraîner un mauvais esprit et une baisse de moral, certains rechignaient à partir en mission. Des rapports signalent plus de blessés parmi ceux qui, théoriquement, avaient terminé leur séjour.

L'annonce du rapatriement accentuait en revanche, la prudence des soldats. Certains officiers préféraient ne pas employer les personnels en fin de séjour.

Les séjours allongés accentuaient l'usure des organismes, ils étaient dénoncés par les médecins qui les rendaient responsable du délabrement complet de la santé des hommes.

Les rapatriements sanitaires ont concerné 51 068 combattants dont plus de 30 000 Français et près de 8 500 Maghrébins (14,6 % et 7,4 %).

Les retours se faisaient après les visites médicales et les formalités de rapatriement (mise à jour des soldes, avancements, remises de décorations) en "centre de transit" dans les bases militaires de Saigon ou du Tonkin.

Jusqu'en 1954, la voie maritime fut le mode de retour quasi-exclusif sauf pour les officiers supérieurs et généraux. Les navires prirent en charge 97,5 % des hommes de troupe.

Les voyages s'effectuaient sur des transports de troupes comme le Pasteur qui convoya plus du tiers des rapatriés dans des conditions acceptables.

En général, sur les cargos, tout manquait.

La plupart des traversées duraient de 15 à 20 jours et suivaient la même route par le canal de Suez, l'Afrique du Nord puis Marseille (en raison des grèves, pour éviter les incidents avec les manifestants, quelques navires accostèrent à Toulon).

Pour les rapatriés sanitaires, un seul véritable navire-hôpital, l'Orégon, fut affrété par les autorités. Les blessés rentraient essentiellement par transports de troupes, dont le Pasteur équipé de deux hôpitaux.

Progressivement le nombre de trajets aériens augmentaient, de quatre à six DC3 par semaine plus deux Skymasters par mois.

Les affections neuro-psychologiques ont largement marqué la campagne d'Indochine, d'autant plus que la guerre se déroulait dans des conditions physiques et humaines défavorables.

90% des malades auraient dû être réformés avant le départ vers l'Extrême-Orient où tous les déséquilibres, même légers, prenaient de l'ampleur. 1/4 étaient des éthyliques ce qui aggravait les confusions mentales.

En 1952, 24 malades mentaux furent renvoyés à la métropole, ils étaient deux fois plus (54), l'année suivante, dont près de la moitiè avait déjà fait l'objet d'une réforme définitive ou temporaire, voir d'un rapatriement sanitaire.

Les mauvais dépistages renvoyaient en Indochine des gens inaptes, dont un certain nombre affichait des psychoses, des dépressions, hyper-émotivité, paranoïa, mélancolie, troubles caractériels, etc.

Certaines fièvres pouvaient être à l'origine de troubles, notamment le paludisme.

Les principales affections ont été la débilité mentale, les troubles du caractère et du comportement (impulsivité, irritabilité), l'angoisse et la peur permanente, la confusion mentale, les crises nerveuses, les hallucinations diverses, etc.

Les maladies neuropsychologiques représentaient cependant moins de 5% des hospitalisations. Les malades représentaient pour eux-mêmes et leur entourage un véritable danger.

On compte en effet un grand nombre d'homicides et de tentatives de meurtre à la suite d'accès de violence ainsi que de nombreux accidents de maniements d'armes incontrôlés.

Des dépistages sévères ainsi que la lutte contre l'alcoolisme furent mis en place.

Les mines devinrent une spécialité des forces Viet-minh. Elles avaient un impact psychologique important du fait de leurs effets destructeurs.

Le nombre des blessés par mines augmenta jusque vers 1950 puis se stabilisa au passage de la guérilla active à la guerre de mouvement. Elles infligèrent des pertes sensibles aux unités implantées mais pas toujours aux troupes mobiles.

Il existait deux grandes catégories d'engins : les mines à traction. Un fil tiré par un homme ou tendu en travers du chemin, actionnait la mise à feu. On assistait alors à un criblage des alentours par les éclats. Les mines par pression. Le poids d'un homme déclenchait l'explosion qui concernait directement les membres inférieurs de la victime.

On découvrait toute sorte de mines : grenades, obus, fruits piégés, des mines en fonte, en verre, en bois, des bambous bourrés de ferrailles, de porcelaine ou de clous.

Le Vietminh montrait une grande habilité dans le minage, jusqu'à piéger les propres engins de FTEO.

Les mines faisaient des plaies confuses, importantes et presque toujours multiples (27% étaient des polyblessés). Elles causaient un fort taux d'irrécupérabilité et requéraient beaucoup d'attention et de temps de la part des médecins.

Les lésions concernaient en premier lieu les membres inférieurs mais aussi la tète et les yeux. Les mines bondissantes ravageaient les abdomens et les thorax.

Le nombre des blessés par grenade augmenta jusqu'en 1951 puis décrut avec l'augmentation des blessures par obus.

Souvent de fabrication artisanale, les grenades causaient des arrachements, des blessures délabrées, des criblages, le plus souvent des poly-blessures. Lors des combats rapprochés elles causaient presque autant de blessures que les balles.

Les balles eurent de moins en moins d'importance du fait de l'augmentation du rôle de l'artillerie. Elles avaient toutes sortes d'effets : atteintes viscérales, chocs, fractures, délabrements et transfixions.

Lors des opérations de nettoyage, elles dominaient toutes les autres causes de lésions. De 1946 à 1951, elles furent à l'origine de 62% des blessures, 43% dans les dernières années du conflit.

Le combattant d'Indochine avait l'aspect d'un loup maigre, qu'aucun embonpoint n'empêchait de trotter (Bodard).

Chez les témoins, l'alimentation réglementaire ne fait pas partie des meilleures souvenirs de leur campagne. Aucune distribution de vivres n'assurait l'alimentation des forces régulières depuis septembre 1947.

Deux primes étaient versées : La prime d'alimentation (indemnité de vivres administratifs équivalente à la ration de l'intendance et indemnité d'ordinaire pour les produits frais) et la prime de boisons (plus la prime dite "éventuelle" pour améliorer l'ordinaire des unités parachutistes).

Les rations, élément essentiel de la vie des hommes, suscitèrent bien des plaintes, elles ne convenaient pas au climat indochinois. Elles renfermaient trop de biscuits secs, de chocolat, de confiture, de fromage et de rhum.

Les troupes dénonçaient le poids des rations (3kg. pour la ration "pacific", l'inadaptation des produits au goût français ce qui entrainait d'énormes gaspillages, la présentation collective.

Le contenu des rations de survie ne suffisait pas.

De plus, les rations arrivaient souvent abimées (chocolat moisi, sucre fondu, biscuits vermoulus), périmées voire sabotées. Les conserves, en remplacement des produits frais, n'étaient ni assez variées ni assez rafraichissantes pour le climat d'extrême orient (cassoulet, choucroute, saucisses lentilles).

On critiquait leur poids et leur coût pour les ordinaires.

L'approvisionnement en pain, aliment symbolique, dépendait des livraisons de farine. Les unités stationnées en ville bénéficiaient de l'apport des boulangeries civiles.

Courant 1948, à Cao Bang, seulement 10% des commandes de farine étaient arrivées. Quant au pain de guerre, parfois dur, souvent mou ou moisi, il mettait les hommes en colère.

En ce qui concerne la viande, on eu recours à des importations de conserves "corned beef" (le singe du marsouin). A partir de 1949, le ravitaillement en viande s'améliora grâce, notamment à de meilleures installations de stockage (chambres froides).

L'excès de conserves entrainait des troubles hépatiques et gastro-intestinaux mais rarement des intoxications.

Les achats locaux, au contraire, causèrent de sévères désagréments comme des épidémie de dysenterie.

Les quantités défaillantes de nourriture avaient aussi pour effet de susciter des opérations de pillages, appelées "opérations poulets" et des détournement de denrées.

L'Indochine ne disposait ni de l'agriculture ni de l'industrie pour subvenir aux besoins d'une armée en campagne. Après les occupations japonaise et chinoise, il ne restait pratiquement rien des infrastructures industrielles, à part quelques savonneries.

La France à peine sortie de la guerre manquait de moyens. Elle dut compter sur la bienveillance des anglais et des américains pour les achats de rations.

En 1946, les services financiers refusèrent à Leclerc un supplément de 50 000 $ pour l'achat de 67 500 rations "Pacifics".

Le climat joua un rôle capital en faisant souffrir les approvisionnements par la conjugaison de la chaleur et de l'humidité. Les emballages fondaient ou les équipements pourrissaient en quelques jours.

Fin 1948, par suite des embuscades, Cao Bang n'avait reçu que 20% des aliments demandés.

Au total, la vie quotidienne des soldats d'Indochine ne fut pas facile ; très dure de 45 à 48, elle s'améliora lentement avec le rétablissement de l'économie française et l'arrivée de l'aide américaine.

BMC : Bordel militaire de campagne.

CEFEO : Corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient.

DIC : Division d'infanterie coloniale.

GM/2e DB : Groupement de marche de la 2e division blindée.

REI : Régiment d'infanterie étranger.

SHAA : Service historique de l'Armée de l'air.

SHAT : Service historique de l'Armée de terre.

TFEO : Troupes françaises d'Extrême-Orient.

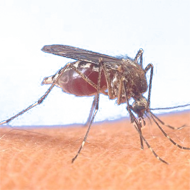

Parmi les endémies tropicales, le paludisme fut la maladie la plus redoutée. Il sévissait partout, mais avec une virulence extrême dans toutes les régions basses et humides, telles la région des terres rouges en Cochinchine ou celle du fleuve rouge.

On constatait des hyper-endémies, liées à l'arrivée massive de soldats peu ou pas impaludés. Il prenait un caractère sévère en forêt, en Haute Région et dans toute région non peuplée.

Le nombre des impaludés diminua tout au long de la guerre passant de 19% en 1946 à 10% en 1954, dans les unités.

Le paludisme se transmettait toute l'année. Le plasmodium vivax dominait au printemps et au début de l'été ; le plasmodium falciparum, à la fin de l'été et en automne, et le plasmodium malariae se multipliait à la saison des pluies.

Ils frappaient tout le monde, mais plus particulièrement les jeunes débarqués ignorants, insouciants et imprudents. Les européens sans protection mécanique (moustiquaire) ou chimique (quinine, paludrine) se montraient très sensibles à cette endémie.

La prophylaxie visait à protéger les hommes des anophèles ; on usa de différents antimalariques chimiques que l'on commençait à bord des navires.

1946 : période mixte à base de quinine et quinacrine ; 1947 : période à base de quinacrine, essai de paludrine ; 1948 : période mixte, quinacrine et paludrine ; 1949 : paludrine (moins efficace mais moins chère) ; 1951 : Nivaquine ; 1952 : essai de flavoquine.

L'imprégnation chimique ne joue son rôle que si l'on respectait scrupuleusement les consignes. En fait, il n'en fut rien, surtout en opération.

En 1947, 2 hommes sur 3 ne prenaient pas leurs comprimés. Dans certaines unités on faisait prendre les doses lors des appels sous le contrôle des sous-officiers.

Fin 1949, 50% des effectifs ne se protégeait pas. On trouvait encore des épidémies palustres, en novembre 1950, comme au 1/23ème R.I.C.

Les moustiquaires étaient encore en nombre insuffisant en 1948.

Lire aussi l'article de Techniques et Combats, 1946 : La Paludrine.