I — LES PRINCIPES

1. Il existe un principe incréé, Dieu; il existe dans la Nature deux principes créés, la matière et le mouvement.

2. La matière élémentaire est celle qui a été employée par le Créateur pour la formation de tous les êtres.

3. Le mouvement opère le développement de toutes les possibilités.

4- On ne peut point se faire une idée positive de la matière élémentaire; elle est placée entre l'être simple et le commencement de l'être composé : elle est comme l'unité à l'égard des quantités arithmétiques.

5. L'impénétrabilité constitue son essence, l'impénétrabilité fait qu'une partie n'est pas l'autre.

6. La matière est indifférente à être en mouvement ou à être en repos.

7. La matière en mouvement constitue la fluidité, le repos de la matière fait la solidité.

8. Si deux ou plusieurs parties de la matière sont en repos, il résulte de cet état une combinaison.

9. L'état de la combinaison est un état relatif du mouvement ou du repos de la matière.

10. Dans ces relations seules consiste la source de toutes les variétés possibles dans les formes et dans les propriétés.

11. Comme la matière n'est susceptible que des différentes combinaisons, les idées que nous avons de celles des nombres ou des quantités arithmétiques peuvent servir à nous faire sentir l'immensité du développement des possibilités.

12. Considérant les particules de la matière élémentaire comme des unités, on concevra aisément que ces unités peuvent s'assembler par deux, par trois, par quatre, par cinq, etc., et que de cet assemblage il résultera des sommes ou des aggrégats qui peuvent être continués à l'infini.

13. Cette manière de réunir les unités, les aggrégats, ! constitue la première espèce des combinaisons possibles.

14. Considérant ensuite ces premières combinaisons comme de nouvelles unités, nous aurons autant d'espèces d'unités comme il y aura de nombres possibles, et nous pourrons concevoir encore des assemblages de ces unités entre elles.

15. Si ces assemblages ou aggrégats sont formés d'unités de la même espèce, ils constituent un tout de matière homogène.

16. Si ces aggrégats sont formés d'unités de différentes espèces, ils constituent un tout de matière hétérogène.

17. De ces diverses combinaisons dont chacune peut ) aller à l'infini, on conçoit l'immensité de toutes les com- 1 binaisons possibles. :

18. La matière proprement dite n'a, par elle-même, aucune propriété ; elle est indifférente à toute sorte de combinaison et toutes les propriétés qu'elle nous présente sont les résultats ou les produits de ses diverses combinaisons.

19. L'ensemble d'une quantité de la matière en état de combinaison, considérée comme formant un tout, est ce que nous appelons un corps.

20. Si, dans la combinaison des parties constitutives d'un corps, il existe un ordre tel qu'en conséquence de cet ordre il résulte de nouveaux effets ou de nouvelles combinaisons, elles constituent un tout que nous appelons corps organique.

21. Si les parties de la matière sont combinées dans un tel ordre qu'il ne résulte aucun nouvel effort de cet ordre, il en résulte un tout que nous appelons corps inorganique

(ou Si les parties de la matière sont combinées dans un tel ordre qu'iln'en résulte aucun nouvel effet, elle forme ce que nous appelons un corps inorganique Brillouet.) .

22. Ce que nous appelons corps inorganique est une distinction purement métaphysique, puisque, s'il ne résultait absolument aucun effet d'un corps, il n'existerait pas.

23. La matière élémentaire de toutes les parties constitutives des corps est de la même nature. Cette identité se trouve dans la dernière dissolution des corps.

24. Si nous considérons les parties constitutives des corps comme existantes l'une hors de l'autre, nous avons l'idée du lieu.

25. Les lieux sont des points imaginaires dans lesquels il se trouve ou peut se trouver de la matière.

26. La quantité de ces points imaginaires détermine l'idée de l'espace.

27. Si la matière change de lieu et occupe successive- ment différents points, ce changement ou cet acte de la matière est ce que nous appelons mouvement.

28. Le mouvement modifie la matière.

29. Le premier mouvement est un effet immédiat de la création, et ce mouvement donné à la matière est la seule cause de toutes les différentes combinaisons et de toutes les formes qui existent.

30. Ce mouvement primitif est universellement et constamment entretenu par les parties de la matière les plus déliées, que nous appelons fluide.

31. Dans tous les mouvements de la matière fluide, nous considérons trois choses : la direction, la célérité et le ton.

32. Le ton est le genre ou le mode de mouvement [déterminé] qu'ont les parties entretenues en état.

33. Il n'y a que deux sortes de directions directement opposées l'une à l'autre. Toutes les autres sont composées de ces deux; par l'une de ces directions les parties se rapprochent, et par l'autre elles s'éloignent. Par l'une 3 s'opère la combinaison, par l'autre la disproportion.

34. L'égalité dans la force de ces deux directions fait que les parties ne s'éloignent ni ne se rapprochent; par conséquent qu'elles ne sont ni dans l'état de cohésion ni dans celui de dissolution, ce qui constitue l'état de fluidité parfaite.

35. A mesure que les directions s'éloignent de cet état d'égalité, la fluidité diminue et la solidité augmente, et vice versa.

36. La combinaison ou la cohésion primitive s'est opérée lorsque [toutes] les directions de mouvement des parties se sont trouvées opposées, ou que leur célérité vers la même direction s'est trouvée inégale.

37. Une quantité de matière dans l'état de cohésion ou de repos constitue la solidité ou la masse du corps.

38. La première impulsion de mouvement que la matière avait reçue dans un espace absolument plein était suffisante pour lui donner toutes les directions et toutes les gradations de célérité possibles.

39. La matière conserve la quantité de mouvement qu'elle a reçue dans le principe.

40. Les différents genres de mouvement peuvent être considérés, ou dans les corps entiers, ou dans les parties constitutives.

41. Les parties constitutives de la matière fluide peuvent être combinées de toutes les manières possibles, et recevoir tous les genres de mouvement possibles entre elles.

42. Toutes les propriétés, soit des corps organisés, soit des corps inorganisés, dépendent de la manière dont leurs parties sont combinées, et du mouvement de ces parties entre elles.

43. Si une quantité de fluide est mise en mouvement dans une même direction, cela s'appelle courant.

44. Si on suppose un courant qui, en s'insinuant dans un corps, se partage en une infinité de petits courants infiniment minces, en forme de lignes, on appelle ces subdivisions filières.

45. Lorsque la matière élémentaire, par des directions opposées, ou par des célérités inégales, se met [enfin] en repos, et acquiert quelque cohésion, il résulte de la manière dont les particules sont combinées des intervalles ou interstices.

46. Les interstices des masses restent perméables aux courants ou filières de la matière subtile.

47. Tout corps plongé dans un fluide obéit aux mouvements de ce fluide.

48. Il s'ensuit que si un corps est plongé dans un courant, il est entraîné dans sa direction, ce qui n'arrive pas à un corps obéissant à plusieurs directions confuses. Soit:

49. Si A se meut vers B, et si la cause du mouvement est B, ce serait ce qu'on appelle attraction; si A se meut en B, et si la cause de ce mouvement est en C, alors ce ne serait qu'un entraînement, ou ce qu'on peut appeler une attraction apparente.

50. La cause de l'attraction apparente et de la répulsion est dans la direction des courants rentrants ou sortants.

51. Lorsque les filières des courants opposés s'inter- calent l'une dans l'autre immédiatement, il y a attraction; lorsqu'elles se heurtent en opposition, il y a répulsion.

52. Attendu que tout est plein, il ne peut exister un courant sortant dans un courant rentrant, et vice versa.

53. Il existe dans l'univers une somme déterminée, uniforme et constante, de mouvement qui, dans le commencement, a été imprimé à la matière.

54. Cette impression du mouvement s'est faite d'abord sur une masse de fluide, de façon que toutes les parties contiguës du fluide ont reçu [en même temps] les mêmes impressions.

55. Il en est résulté deux directions opposées, et toutes les progressions des autres mouvements composés.

56. Tout étant plein, si A se meut vers B, il faut deux choses : que B soit déplacé par A, et que A soit remplacé par B.

57. Cette figure explique :

1° Toutes les gradations et toutes les directions de mouvements.

2° Un mouvement de rotation universel et particulier.

3° Ce mouvement n'est propagé qu'à une certaine distance de [proportionnée à] l'impression primitive.

4° Des courants universels et [particuliers] plus ou moins composés.

58.

5° Moyennant ces courants, la somme du mouvement est distribuée et appliquée à toutes les parties de la matière.

59.

6° Dans les modifications des courants existe la source de toutes les combinaisons et de tous les mouvements possibles, développés et à développer. Ainsi dans le nombre infini [d'essais] de combinaisons de la matière, que le mouvement de l'une ou de l'autre espèce avait hasardée, celles qui étaient parfaites, c'est-à-dire [celles] où il n'y avait point de contradiction de mouvement, ont subsisté et se sont conservées et, en se perfectionnant, sont parvenues à former des moules pour la propagation des espèces. On pourra se faire une idée de cette opération par la comparaison des cristallisations.

60.

7° Tous les corps flottent dans un courant de la matière subtile.

61.

8° Ainsi, par des directions opposées et des célérités inégales, les particules s'étant touchées et étant restées sans mouvement, formèrent le premier degré de cohésion, une infinité de molécules plus grossières ont été amenées et appliquées aux premières plus considérables, qui étaient en repos, et constituèrent une masse qui est devenue le germe et l'origine de tous les grands corps.

62. Deux particules qui sont en repos mettent un obstacle aux deux filières des courants qui leur répondent. Ces deux filières, ne pouvant pas passer en droiture, se joignent en deux filières voisines et accélèrent leur mouvement, et cette accélération est en raison de ce que les passages ou interstices sont plus rétrécis

[...en direction, augmentent le mouvement dans les filières voisines en se joignant à elles. C'est ainsi que le mouvement est plus ou moins accéléré, en raison que les passages des interstices sont plus ou moins rétrécis. BRILLOUET].

63. A l'approche d'un corps solide, tout courant est accéléré, et cette accélération est en raison de la compactibilité ou de la solidité de la matière.

64. Ou ces filières en passant gardent leur première direction [ou bien elles la perdent], et leurs parties obéissent à un mouvement confus.

65. Si ce courant en traversant un corps est modifié en filière séparée, et si les fibres opposées, partant de deux corps, s'insinuent mutuellement dans les interstices l'une de l'autre, sans troubler leur mouvement, il en résulte l'attraction apparente ou le phénomène de l'aimant.

66. Si les filières, au lieu de s'insinuer, se heurtent ou que l'une prédomine l'autre, il en résulte la répulsion.

67. L'équilibre exige que quand un courant entre dans un corps, un autre en sorte également, et cependant le mouvement des rayons sortants est plus faible, parce qu'ils sont divergents et épars.

68. La nature des courants universels et particuliers étant ainsi déterminée, on explique l'origine et la marche des corps célestes.

69.

1° La molécule la plus grossière que le hasard a formée est devenue le centre d'un courant particulier.

70.

2° Le courant, à mesure qu'il a enchaîné la matière flottante dont il était environné, a grossi ce corps central, le courant en a été accéléré, et il est devenu plus général, et il s'est emparé de la matière la plus grossière; cette action s'est étendue jusqu'à la distance où elle s'est trouvée contre-balancée [et arrêtée] par l'action semblable d'un autre corps central.

71.

3° Puisque l'action se faisait également de la périphérie vers le centre, les corps sont devenus nécesssairement sphères.

72.

4° La différence de leur masse a dépendu du hasard, de la combinaison des premiers molécules, qui leur a donné plus ou moins de grosseur.

73.

5° La différence de leur masse répond à l'étendue de l'espace qui se trouve entre eux.

74.

6° Comme toute la matière a reçu un mouvement de rotation, il en résulte dans chaque central un mouvement sur son axe.

75.

7° Comme ces corps sont excentriques relativement au tourbillon dans lequel ils sont plongés, ils s'éloignent du centre jusqu'à ce que le mouvement centrifuge soit proportionné à la force du courant qui les porte vers le centre.

76.

8° Tous les corps célestes ont une tendance réciproque les uns vers les autres, qui est en raison de leur masse et de leur distance ; cette action s'exerce plus directement entre les points de leur surface qui se regardent

[...qui n'est qu'en raison directe de leurs masses et inverse de leurs distances. BRILLOUET].

77.

9° Ces corps sphériques, tournant sur leur axe et s'opposant réciproquement une moitié de leur surface, reçoivent les impressions mutuelles sur cette moitié. Ces impressions mutuelles et alternatives constituent le flux et le reflux dans chacune de leur sphère.

78.

10° Ces actions, et ces rapports réciproques expliqués, constituent l'influence entre tous les corps célestes. Ils sont manifestés dans les corps les plus éloignés par les effets qu'ils produisent les uns sur les autres. Ils se troublent dans leurs révolutions et arrêtent, retardent ou accélèrent le mouvement de leurs orbites.

79.

11° Il est donc une loi constante dans la nature, c'est qu'il y a une influence mutuelle sur la totalité de ces corps, et conséquemment elle s'exerce sur toutes les parties constitutives et sur leurs propriétés.

80. Cette influence réciproque et les rapports de tous les corps coexistants forment ce qu'on appelle magnétisme.

II — DE LA COHESION

81. La cohésion est l'état de la matière où ses particules se trouvent ensemble sans mouvement local, et ne peuvent se quitter sans un effort étranger.

82. La matière peut être réduite en cet état par les directions du mouvement directement opposées, ou par l'inégalité de vitesse dans les mêmes directions.

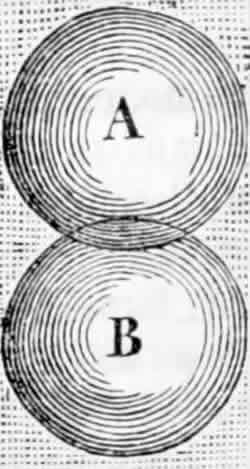

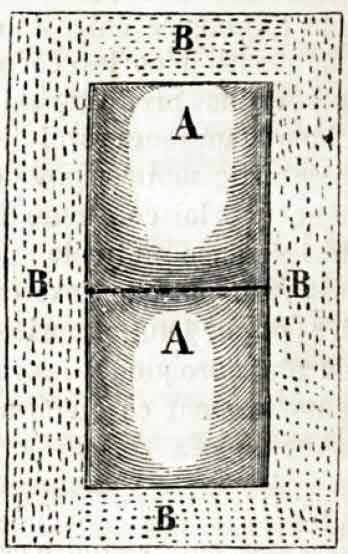

83. Deux particules qui se touchent excluent dans le point de contact la matière subtile [comme dans cet exemple ou figure], la séparation [de ces deux corps AA particules qui touchent et qui adhèrent entr'elles BBBB, a matière subt ile qui les environne et les tient unies entre elles] ne peut sefaire sans un effort contre la matière subtile qui les environne, et l'effort nécessaire pour l'opérer sera égal à la résistance.

84. La résistance est égale à la colonne entière qui répond au point de contact.

85. La résistance totale n'est qu'un moment, et ce moment est celui de la séparation.

86. La résistance ou la cohésion est donc en raison combinée des points de contact et de la grandeur de la colonne du fluide universel dans lequel le corps est plongé, et qui a pour base les points de contact.

87. La colonne de la matière résistante est invariable, et la cohésion est en raison directe des points de contact.

88. La cohésion n'étant que le moment où la continuité du fluide est interrompue par le contact, sitôt que la continuité est rétablie, la cohésion cesse.

III — DE L'ÉLASTICITÉ

89. Un corps est élastique, qui, lorsqu'il est comprimé, se rétablit dans son premier état (Un corps n'est élastique que lorsque, ayant été comprimé, il se rétablit dans son premier état).

90. L'élasticité dans les corps est la propriété de se rétablir dans leur ancien état après avoir été comprimés.

91. Un corps est donc élastique :

1° Quand les particules qui le composent peuvent, par leur figure, être rapprochées ou éloignées, sans être déplacées entre elles.

2° Quand ces mêmes particules souffrent un effort pour discontinuer la cohésion, sans que l'effort soit suffisant pour l'opérer.

[Ces figures donnent une idée des molécules qui sont supposées continuer les corps élastiques par leur forme ; on conçoit qu'en les appuyant les unes sur les autres, elles doivent se rétablir dans leur premier état et reprendre leurs justes dimensions.]

Au premier cas, c'est-à-dire quand les molécules [qui constituent un corps élastique] se rapprochent, les filières du courant sont rétrécies sans être discontinuées, et elles agissent comme autant de coins sur les points latéraux des molécules, avec d'autant plus de force que leur accélération a été augmentée par le rétrécissement des interstices.

Dans le second cas, [quand les particules s'éloignent] il se fait un effort pour vaincre le moment [ou mouvement] de la cohésion : cet effort, étant insuffisant, subsiste jusqu'à ce qu'il soit vaincu et anéanti par la cause de la cohésion.

92. Le corps élastique comprimé, dans l'instant de la compression, souffre la résistance de la cohésion, sans qu'elle puisse être vaincue entièrement.

C'est le moment de la résistance au plus grand effort de la séparation commencée, qui n'est pas achevée, qui constitue le plus haut degré de l'élasticité d'un corps ; dans cet état il souffre l'action de la colonne du fluide, c'est-à-dire que l'effort pour vaincre la cohésion est égal à l'action de la colonne de fluide qui presse sur les parties latérales des molécules, et qu'il faut soulever pour la vaincre.

93. Plus un corps élastique est comprimé, plus la résistance augmente; la cause del'élasticité étant en partie celle de la cohésion, la résistance est en raison de la quantité des points de contact sur lesquels les efforts se font, et qui s'opposent à ces efforts.

94. Les corps non élastiques sont ceux dont les parties comprimées peuvent, par leurs figures, être déplacées sans être discontinuées entre elles.

95. Dans un corps [non] élastique les parties ne peuvent se déplacer sans la solution de la cohésion.

96. Les nuances d'efforts contre la cohésion et les nuances de résistance pour la cause de la cohésion produisent tous les effets de l'élasticité.

97. Ces efforts donnent aux parties constitutives une autre direction, sans pouvoir les dissoudre ; ces parties constitutives se déplacent par rapport à la masse, sans se déplacer entre elles, en se quittant sans quitter la place (Ces parties constituées se déplacent par rapport à leur masse, sans se déplacer entre elles et sans se quitter. Le corps mou diffère en cela que ses particules se déplacent entre elles en se quittant sans quitter la masse.)

IV - DE LA GRAVITÉ

98. Il y a une tendance réciproque entre tous les corps coexistants. Cette tendance est en raison des masses et des distances.

99. Les causes de cette tendance sont les courants dans lesquels ces corps se trouvent plongés, et dont la force et la quantité de mouvement sont en raison composée de leur masse et grandeur et de leur célérité.

100. C'est cette tendance que l'on appelle gravité; donc tous les corps coexistants gravitent les uns sur les autres.

101. Un courant général de la matière subtile élémentaire, dirigé vers le centre de notre globe, entraîne dans sa direction toute la matière combinée qu'il rencontre, et qui par sa composition oppose une résistance à ce fluide.

102. Dans le principe, il se fit vers un centre une précipitation de toutes les particules [composées] qui se trouvent dans toute l'étendue d'activité de ce courant, dans l'ordre de leur résistance, de sorte que la matière, qui étant la plus grossière prêtait le plus de résistance, se précipita la première.

103. Ainsi se sont formées toutes les couches de la matière qui compose les différents objets.

104. La force motrice étant appliquée à chacune des particules de la combinaison primitive, la quantité de l'effet de la gravité ou [la] pesanteur est en raison de la célérité du courant et de la résistance de la matière.

105. Comme la célérité des courants augmente en approchant de la terre, la gravité augmente dans-la même proportion.

106. La terre gravite également vers tous les corps pesants et vers toutes les particules [parties].

107. Dans les points où les courants se trouvent en équilibre, la gravité cesse.

108. A une certaine profondeur de la masse de la terre, la gravité cesse.

109. Les eaux [les causes] capables de changer la compatibilité de la matière combinée, et celles qui sont en état de changer l'intensité des courants, peuvent aussi augmenter ou diminuer la gravité des corps ; tels sont le changement [dans le degré de vitesse] du mouvement de rotation, une variété d'intensité dans la cause du flux et du reflux, encore comparativement la calcination et la vitrification.

110. Les causes de la gravité et leur modification sont la raison de la solidité différente des parties constitutives de la terre.

111. La solidité ou la compactibilité de la terre augmente à une certaine profondeur, après laquelle elle diminue et cesse probablement.

V - DU FEU

112. Il y a deux directions du mouvement. Selon l'une, les parties de la matière se rapprochent ; et suivant l'autre, elles s'éloignent.

L'une est le principe de la combinaison, l'antre opère sa dissolution.

113. Un mouvement de la matière extrêmement rapide, oscillatoire, qui par sa direction est appliqué à un corps dont la combinaison ne se trouve que dans un certain degré de cohésion, en produit la dissolution : c'est le feu.

114. Le feu, considéré relativement à nos sens, produit sur le fluide universel un mouvement oscillatoire qui, étant propagé jusqu'à la rétine, donne l'idée de la flamme ou lueur du feu, et étant réfléchi par d'autres corps, donne l'idée de la lumière.

115. Le même mouvement propagé et appliqué aux parties destinées au tact, en diminuant ou affaiblissant plus ou moins la cohésion, donne l'idée de la chaleur.

116. L'état du feu est donc un état de la matière opposé à celui de la cohésion ; par conséquent ce qui peut diminuer la cohésion de la matière approche plus ou moins [de la nature du feu, ainsi].

117. La matière phlogistique est celle qui par sa légère combinaison ne résiste pas à l'action du mouvement opposé [La matière combustible ou phlogistlmie est cette matière légère, subtile antagoniste de la cohésion].

118. La combustibilité est en raison de la légèreté de la matière. Les différentes nuances de ce mouvement et de ce rapprochement vers l'état du feu produisent les divers degrés de la chaleur et leurs effets.

VI - DU FLUX ET DU REFLUX

119. La cause de la gravité de tous les grands corps l'est aussi de toutes les propriétés des corps organisés et inorganisés.

120. Le mouvement de rotation des sphères, leurs différentes distances, font que les causes de l'influence mutuelle sont appliquées successivement et alternativement aux parties de ces globes qui sont en conspect les uns des autres.

121. La surface du globe est couverte de la matière liquide, l'atmosphère et l'eau, qui se conforment exactement aux lois hydrostatiques et à celles de l'équilibre.

[...avec l'eau, concourt à former l'atmosphère qui [à son tour] se conforme exactement aux lois hydrostatiques ou de l'équilibre].

122. La partie qui se trouve dans ce conspect ayant perdu de sa gravité, les parties latérales compriment et élèvent cette portion jusqu'à ce qu'elle se trouve en équilibre avec le reste.

La surface de l'atmosphère et celle de la mer deviennent aussi [ainsi] un sphéroïde, dont l'axe le plus long est tourné vers la lune et la suit dans son cours. Le soleil concourt à cette opération, quoique plus faiblement.

123. On appelle cet effet alternatif des principes de gravité, le flux et le reflux.

124. Lorsque différentes causes concourent soit relativement à divers astres, soit relativement à la terre, dans laquelle cette action devient commune à toutes les parties constitutives et à tous les êtres qui les occupent, il y a donc des flux et des reflux plus ou moins généraux, [plus ou moins particuliers], plus ou moins composés ?

125. Les effets de cette action alternative et réciproque, qui augmente et diminue les propriétés des corps organisés, seront nommés intension et rémission.

Ainsi donc par cette action seront augmentées et [ou] diminuées la cohésion, la gravité, l'électricité, l'élasticité, le magnétisme, l'irritabilité.

126. Cette action à l'égard de l'opposition respective de la terre et de la lune est plus forte dans les équinoxes.

127.

1° Puisque la tendance centrifuge sous l'équateur est plus considérable, la gravité des eaux et de l'atmosphère plus faible ;

128.

2° Puisque l'action du soleil concourt avec celle de la lune, cette action est encore plus forte lorsque la lune est dans ses signes boréaux [lorsqu'elle est dans son périgée], lorsqu'elle est en opposition ou en conjonction avec le soleil.

129. Les divers concours de ces causes modilient différemment l'intension du flux et reflux.

130. Comme tous les corps particuliers sur la surface de la terre ont leur influence ou tendance mutuelle et réciproque, il existe encore une cause spéciale du flux et du reflux.

131. Indépendamment du flux et reflux observé jusqu'à présent, il en existe de séculaires, d'annuels, de mensuels, de journaliers, et différents autres irréguliers accidentels.

VII — DE L'ÉLECTRICITÉ

132. Si deux masses, chargées de quantités inégales de mouvement, se rencontrent [s'approchent], elles se communiquent le surplus pour se mettre en équilibre.

La masse la moins chargée reçoit de l'autre ce qu'elle a de plus.

Cette [dé]-charge se fait ou en quantité considérable à la fois, ou successivement comme par filières.

Le premier cas se manifeste par une explosion capable de produire le phénomène du feu et du son.

Le second cas produit les effets. de l'attraction de la répulsion apparente; le produit de ces effets s'appelle électricité; ces effets observés de la nature sont dits électricité naturelle ; elle se manifeste dans les nuage d'une chaleur inégale ou même entre les nuages et la terre.

133. Le surplus de mouvement excité par le frottement d'un corps électrique, et qui setrouve exposé à un autre, de façon à pouvoir se décharger, forme l'électricité artificielle.

134. Dans toute électricité on observe des courants rentrants et sortants.

VIII - DE L'HOMME

135. L'homme, à raison de sa constitution, est considéré en état de sommeil, en état de veille, en état de santé, en état de maladie ; de même que pour toute la nature, dans l'homme il n'y a que deux principes, la matière et le mouvement.

136. La masse de la matière qui le constitue peut être augmentée ou diminuée.

137. La diminution doit être réparée ; la matière perdue est donc réparée de la masse générale moyennant les aliments.

138. La quantité [diminution] du mouvement est réparée de la somme du mouvement général par le sommeil.

139. Comme l'homme fait deux sortes de dépenses, il a de même deux sortes de réfection, par les aliments et le sommeil.

140. Dans l'état de sommeil, l'homme agit en machine dont les principes du mouvement sont internes.

141. L'état de sommeil de l'homme est quand l'exercice et les fonctions d'une partie considérable de son être sont suspendus pour un temps, durant lequel la quantité de mouvement [qui a été] perdue pendant la veille est réparée par les propriétés des courants universels dans lesquels il est placé.

142. Il y a deux sortes de courants universels relativement à l'homme : la gravité et le courant magnétique d'un pôle à l'autre,

143. L'homme reçoit et rassemble une certaine quantité de mouvement, comme dans un réservoir; le surplus du mouvement ou la plénitude du réservoir détermine la veille.

144. L'homme commence son existence dans l'état de sommeil; dans cet état, la portion du mouvement qu'il reçoit proportionnée à sa masse est employée pour la formation et le développement des rudiments de ses organes.

145. Sitôt que la formation est achevée, il se réveille, fait des efforts sur sa mère assez puissants pour le faire mettre au jour.

146. L'homme est en état de santé, quand toutes les parties dont il est composé ont la faculté d'exercer les fonctions auxquelles elles sont destinées.

147. Si dans toutes ses fonctions règne un ordre parfait, on appelle cet état état de l'harmonie.

148. La maladie est l'état opposé, c'est-à-dire celui où l'harmonie est troublée.

149. Comme l'harmonie n'est qu'une, il n'y a qu'une santé.

150. La santé est représentée par la ligne droite,

151. La maladie est l'aberration de cette ligne ; cette aberration est plus ou moins considérable.

152. Le remède est le moyen qui remet l'ordre ou l'harmonie qui a été troublée.

153. Le principe qui constitue, rétablit ou entretient l'harmonie, est le principe de la conservation ; le principe de la guérison est donc nécessairement le même.

154. La portion du mouvement universel que l'homme a reçu en partage dans son origine, et qui, d'abord modifié dans son moule matrice, est devenu tonique, a déterminé sa formation et le développement des viscères et de toutes les autres parties organiques constitutives.

155. Cette portion du mouvement est le principe de la vie.

156. Ce principe entretient et rectifie les fonctions de tous les viscères.

157. Les viscères sont les parties constitutives organiques qui préparent, rectifient et assimilent toutes les humeurs, en déterminant le mouvement des sécrétions et des excrétions.

158. Le principe vital étant une partie du mouvement universel et obéissant aux lois communes du fluide universel, est donc soumis à toutes les impressions de l'in- fluence des corps célestes, de la terre, et des corps particuliers qui l'environnent.

159. Cette faculté ou propriété de l'homme d'être susceptible de toutes ces relations, est ce qu'on appelle Magnétisme [animal].

160. L'homme étant constamment placé dans les courants universels et particuliers, en est pénétré ; le mouvement du fluide, modifié par les différentes organisations [de ses parties constitutives,] devient tonique.

Dans cet état il suit la continuité des corps le plus longtemps qu'il peut, c'est-à-dire vers les parties les plus éminentes.

161. Dans ces parties éminentes ou extrémités, s'écoulent et rentrent des courants, lorsqu'un corps capable de les recevoir ou de les rendre leur est opposé.

Dans ces cas les courants étant rétrécis dans un point, leur célérité est augmentée.

162. Ces points d'écoulements ou d'entrée de courants toniques sont ce que nous appelons pôles.

Ces pôles sont analogues à ceux qu'on observe dans l'aimant.

163. Il y a donc des courants rentrants et sortants, des pôles qui se détruisent, qui se renforçent [se forment] comme dans l'aimant ; leur communication est la même.

Il suffit d'en déterminer un pour que l'autre opposé soit formé en même temps.

164. Sur une ligne imaginée entre les deux pôles, il y a un centre ou point d'équilibre où l'action est nulle, c'est-à-dire où aucune direction ne prédomine.

165. Ces courants peuvent être propagés et communiqués à une distance considérable, soit par une continuité ou enchaînement des corps, soit par celle d'un fluide, comme l'air et l'eau.

166. Tous les corps dont la figure est déterminée en pointe ou en angle servent à recevoir les courants et en deviennent conducteurs.

167. On peut regarder les conducteurs comme des ouvertures [ou], des trous ou des canaux qui servent à faire écouler les courants.

168. Ces courants, conservant toujours leur caractère tonique qu'ils avaient reçu, peuvent pénétrer tous les corps solides et liquides.

169. Ces courants peuvent être communiqués et propagés par tous les moyens où il existe continuité, soit solide, soit fluide, par les rayons de la lumière, et par la continuité des oscillations des sons.

170. Ces courants peuvent être renforcés :

171.

1° Par toutes les causes du mouvement commun; tels sont tous les mouvements intestins et locaux, les sons [le choc], les bruits, le vent, le frottement électrique et tout autre, et par les corps qui sont déjà doués d'un mouvement, comme l'aimant, ou par les corps animés.

172.

2° Par leur communication à des corps durs dans lesquels ils peuvent être concentrés et rassemblés comme dans un réservoir, pour être distribués ensuite dans diverses directions ;

173. 3° Par la quantité des corps auxquels les courants sont communiqués ; ce principe n'étant pas une substance, mais une modification, son effet augmente comme celui du feu à mesure qu'il est communiqué.

174. Si le courant du magnétisme animal concourt dans la direction avec le courant général ou avec le courant magnétique du monde, l'effet général qui en résulte est l'augmentation d'intensité de tous ces courants.

175. Ces courants peuvent encore être [augmentés et] réfléchis dans les glaces, d'après les lois de la lumière.

IX - DES SENSATIONS

176. Sentir est [dans] la matière organisée, la faculté de recevoir des impressions.

177. Comme le corps se forme par la continuité de la matière, ainsi la sensation résulte de la continuité des impressions ou affections d'un corps organisé.

178. Cette continuité d'affections constitue un ensemble, un tout qui peut se combiner, se composer, se comparer, se modifier, s'organiser; et le résultat de tout est une pensée.

179. Tout changement dans les proportions et dans les rapports des affections de notre corps produit une pensée qui n'était pas avant.

180. Cette pensée représente la différence entre l'état antérieur et l'état changé ; la sensation est donc l'aperçu [l'apparence] de la différence, et la sensation est en raison de la différence.

181. Il y a autant de sensations possibles qu'il y a de différences possibles entre les proportions.

182. Les instruments ou organes qui servent à apercevoir les différences des affections sont nommés les sens; les parties principales constitutives de ces organes, dans tous les animaux, sont les nerfs, qui, en plus ou moins grande quantité, sont exposés plus ou moins à être affectés par les différents ordres de la matière.

183. Outre les organes connus, nous avons encore différents organes propres à recevoir l'impression [les sensations], de l'existence desquels nous ne doutons pas à cause de l'habitude où nous sommes de nous servir des organes connus, d'une manière grossière, et parce que des impressions fortes auxquelles nous sommes accoutumés [dès l'enfance], ne nous permettent pas d'apercevoir des impressions plus délicates.

184. Il est probable, et il y a de fortes raisons à priori [de croire], que nous sommes doués d'un sens interne qui est en relation avec l'ensemble de tout l'univers ; des observations exactes peuvent nous en assurer; de là on pourrait comprendre la possibilité des pressentiments [des sympathies, des antipathies].

185. S'il est possible d'être affecté de manière à avoir l'idée d'un être à une distance infinie, ainsi que nous voyons les étoiles, dont l'impression nous est envoyée en ligne droite par la succession d'une matière coexistante entre elles et nos organes, pourquoi ne serait-il pas possible d'être affecté par des êtres dont le mouvement successif est propagé jusqu'à nous en lignes courbes ou obliques, dans une direction quelconque, pourquoi ne pourrions-nous pas être affectés par l'enchaînement des êtres qui se succèdent?

186. Une loi de la sensation est que, dans toutes les affections qui se font sur nos organes, celle-là devient sensible, qui est la plus forte. La plus forte sensation efface la plus faible.

187. Nous ne sentons pas l'objet tel qu'il est, mais seulement l'impression, la nature et la disposition de l'organe qui la reçoit et les impressions qui l'ont précédée.

[187. Nous ne sentons pas l'objet tel qu'il est, mais seulement l'impression ou l'effet qu'il produit sur nos organes; [dans toutes les sensations, il faut considérer la cause qui produit l'impression], la nature etla disposition de l'organe qui la reçoit, et les sensations qui l'ont précédé.]

188. Nos sensations sont donc le résultat de tous les effets que font les objets sur nos organes.

189. De là nous voyons que nos sens ne nous présentent pas les objets tels qu'ils sont ; on peut seulement se rapprocher plus ou moins de la connaissance de la nature des objets par un usage et une application combinée et réfléchie de différents sens, mais jamais on ne peut atteindre à leur vérité.

X — DE L'INSTINCT

190. La faculté de sentir dans l'harmonie universelle, le rapport que les êtres et les événements ont avec la conservation de chaque individu, est ce qu'on doit appeler l'instinct.

191. Tous les animaux sont doués de cette faculté ; elle est soumise aux lois communes des sensations. Cette sensation est plus forte en raison du plus grand intérêt que les événements ont sur notre conservation.

192. La vue est un exemple d'un sens par lequel nous pouvons apercevoir les rapports que les êtres coexistants ont entre eux, ainsi que leurs relations et actions sur nous avant qu'ils nous touchent immédiatement.

193. Cette relation ou différence d'intérêt est à l'instinct ce que la grandeur et la distance des objets sont à la vue.

194. Comme cet instinct est un effet de l'ordre, [et] de l'harmonie, il devient une règle sûre des actions et des sensations ; il s'agit seulement de cultiver et d'entretenir cette sensibilité directrice.

195. Un homme insensible à l'instinct est ce qu'est un aveugle à l'égard des objets visibles.

196. L'homme qui seul se sert de ce qu'il appelle sa raison est comme celui qui se sert d'une lunette pour voir tout ce qu'il veut regarder ; il est disposé par cette habitude à ne pas voir avec ses propres yeux et à ne jamais voir les objets comme un autre.

197. L'instinct est dans la nature, la raison est factice, chaque homme a sa raison à lui, l'instint est un effet déterminé, [et] invariable de l'ordre de la nature sur chaque individu.

198. La vie de l'homme est la portion du mouvement universel, qui dans son origine devient tonique et appliqué à une partie de la matière, a été destinée à former les organes et les viscères et ensuite à entretenir, à rectitifier [toutes] leurs fonctions.

199. La mort est l'abolition entière du mouvement tonique; la vie de l'homme commence par le mouvement et finit par le repos ; de même que dans toute la nature, le mouvement est la source des combinaisons et du repos, de même dans l'homme le principe de la vie devient cause de la mort.

200. Tout développement et formation du corps organique consiste dans les relations diverses et successives entre le mouvement et le repos ; leur quantité étant déterminée, le nombre des relations possibles entre l'un et l'autre doit être aussi déterminé. La distance entre deux termes ou points peut être considérée comme représen- tant la durée de la vie

[Tout développement [des fonctions] des corps organiques consiste dans les relations [des viscères ; ces relations] sont successives eutre le mouvement et le repos].

201. Si l'un de ces termes [ou points] est le mouvement et l'autre le repos, la progression successive de diverses proportions de l'une et de l'autre constitue la marche et la révolution de la vie.

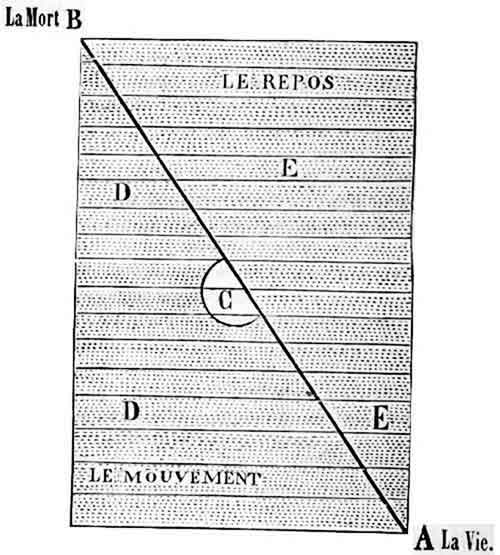

[Cette figure représente la vie, la période de la vie, la santé, la maladie et la mort.

La ligne diagonale AB représente la santé, A est la vie ou le point où l'homme commence d'être. B est la mort ou le point où il finit. C est le midi, ou le point le plus puissant de l'âge, ou le terme de quarante-cinq ans ; chaque ligne représente un lustre, et cette échelle est de quatre-vingt- dix ans ; DD est la cause du mouvement ; EE est celle , du repos. — En partant ainsi du mouvement DD vers le repos EE, on arrive au point de leur équilibre C qui est l'ascension de la vie ; passé ce point on commence à mourir, [parce que le mouvement diminue et que le repos augmente].

202. Cette progression de diverses modifications entre le mouvement et le repos peut être exactement proportionnée, ou cette proportion peut être troublée.

203. Si l'homme parcourt cette progression sans que les proportions en soient troublées, il existe en parfaite santé et parvient à son dernier terme sans maladie ; si ces proportions sont troublées, la maladie commence [a lieu].

La maladie n'est donc autre chose qu'une perturbation dans la progression du mouvement de la vie. Cette perturbation peut être considérée comme existante dans les solides ou dans les fluides; existant dans les solides, elle dérange l'harmonie des propriétés des parties organi- ques, en diminuant les unes et augmentant les autres [les mouvements de la fibre élémentaire qui les constitue ou en l'accélérant d'une manière désordonnée]; existant dans les fluides, elle [les dénature plus ou moins en les les rendant visqueux, épais ou trop fluides] trouble [ainsi] leur mouvement local et intestin.

[Il s'ensuit que] L'aberration du mouvement dans les [des] solides, en altérant leurs propriétés, trouble les fonctions des viscères et les différences qui doivent s'y faire, [et que] l'aberration du mouvement intestin des humeurs produit leur dégénération ; l'aberration du mouvement local produit obstruction et [ou] fièvre; obstruction par le ralentissement ou abolition du mouvement, fièvre par l'accélération.

La perfection des solides ou des viscères consiste dans l'harmonie de toutes leurs propriétés et dans leurs fonctions ; la qualité des fluides, leur mouvement intestin et local sont le résultat des fonctions des viscères.

204. Il suffit donc, pour établir l'harmonie générale du corps, de rétablir les fonctions des viscères, parce que leurs fonctions une fois rétablies, ils assimilent tout ce qui peut l'être, et séparent tout ce qui ne peut être assimilé.

Cet effet de la nature sur les viscères s'appelle crise.

XI — DE LA MALADIE

205. La maladie étant l'aberration de [la ligne droite qui représente la santé ou] l'harmonie, cette aberration peut être plus ou moins considérable et produit des effets plus ou moins sensibles ; ces effets sont appelés symptômes symptomatiques.

206. Si ces effets sont produits par la cause de la maladie, on les appelle symptômes; si au contraire ces effets sont des efforts de la nature contre les causes de la maladie, et tendent à la détruire et à ramener l'harmonie, on les appelle symptômes critiques.

207. Dans la pratique [de l'art de guérir], il importe de les bien distinguer, afin de prévenir ou d'arrêter les uns et de favoriser les autres.

208. Toutes les causes des maladies dénaturent ou dérangent plus ou moins les proportions entre la matière et le mouvement des viscères entre les solides ou [et] les fluides ; elles produisent par leurs différentes applications une rémission ou perturbation plus ou moins marquée dans les propriétés de la matière [qui constitue] et des organes.

Toutes ces causes de maladies dérangent plus ou moins les proportions entre la matière et le mouvement des viscères qui en sont constitués et aussi l'état des solides.

Ce dérangement entre les solides et les fluides produit une réminiscence ou perturbation plus ou moins marquée dans les propriétés de la matière qui constitue les organes.

209. Pour remédier aux efforts de la rémission et de la perturbation, et pour les détruire, il faut donc provoquer l'intension, c'est-à-dire, il faut augmenter l'irritabilité, l'élasticité, la fluidité et le mouvement.

210. Un corps étant en harmonie est insensible à l'effet du magnétisme [animal], puisque la proportion ou l'harmonie établie ne varie point, par l'application d'une action uniforme et générale ; au contraire un corps étant en désharmonie, c'est-à-dire dans l'état dans lequel les proportions sont troublées ; dans cet état, quoique par habitude on n'y soit pas sensible, il le devient par l'application du magnétisme, et cela parce que la proportion ou la dissonance est augmentée par cette application

[Au contraire, un corps étant en désharmonie [d'équilibre] devient sensible au magnétisme [animal], parce que la proportion ou la dissonnance est augmentée par cette application].

211. De là on comprend encore que la maladie étant guérie, on devient insensible au magnétisme [animal], et c'est le critérium [symptôme] de la guérison.

212. On comprend encore que l'application du magnétisme [animal] augmente souvent les douleurs.

213. L'action du magnétisme [animal] arrête l'aberration de l'état de l'harmonie.

214. Il suit de cette action que les symptômes [symptomatiques] cessent par l'application du magnétisme [animal.]

215. De là il suit encore que par le magnétisme [animal], les efforts de la nature contre les causes des maladies sont augmentés, que par conséquent les symptômes critiques sont augmentés.

216. C'est par ces effets divers qu'on parvient à distinguer ces différents symptômes.

217. Le développement des symptômes se fait dans l'ordre inverse dans lequel la maladie s'est formée.

218. Il faut se représenter la maladie comme un peloton qui se dévide exactement comme il commence et comme il s'est accru.

219. Aucune maladie ne se guérit sans une crise.

220. Dans une crise on doit observer trois époques principales ; la perturbation, la coction, et l'évacuation.

[Il suffit donc, pour rétablir l'harmonie générale du corps, de rétablir les fonctions des viscères ; parce que leurs fonctions une fois rétablies, ils assimilent tout ce qui peut être assimilé.

Cet effort de la nature s'appelle crise. ]

XII. — DE L'ÉDUCATION.

221. L'homme peut être considéré comme existant individuellement, ou comme constituant une partie de la société ; sous ces deux point de vue, il tient à l'harmonie universelle.

222. L'homme est parmi les animaux une espèce destinée par sa nature à vivre en société.

223. Le développement de ses facultés, la formation de ses habitudes, sous ces deux rapports, sont ce qu'on appelle éducation.

224. La règle de l'éducation est donc

1° la perfection [prééminence] des premières facultés ;

2° l'harmonie de ses habitudes avec l'harmonie universelle.

225. L'éducation de l'homme commence avec son existence. Dès ce moment l'enfant commence :

1° à exposer les organes de ses sens aux impressions des objets externes ;

2° à déployer et à exercer les mouvements de ses membres.

226. La perfection des organes des sens consiste :

1° dans l'irritabilité;

2° dans toutes les combinaisons possibles de leurs usages.

227. La perfection du mouvement de ses membres consiste :

1° dans la sensibilité;

2° la justesse des direction;

3° la force;

4° l'équilibre.

228. Ce développement étant un progrès de végétation, la règle de ce développement doit être prise dans l'organisation de chaque individu, qui devient soumis à l'action du mouvement universel et de l'influence générale et particulière.

229.

1° La première règle est donc d'éloigner tous les obstacles qui pourraient troubler et empêcher ce développement.

230.

2° De placer successivement l'enfant dans la possibilité ou liberté entière de faire tous les mouvements et tous les essais possibles

231. L'enfant, obéissant uniquement au principe de la nature qui a formé ses organes, trouvera tout seul l'ordre dans lequel il convient de s'instruire, se développer et [de] se former.

232. L'homme, considéré en société, a deux manières d'être en relation avec ses semblables, par ses idées et ses actions.

233. Pour communiquer ses idées aux autres hommes, il y a deux moyens, la langue et l'écriture naturelle ou de convention.

234. La langue naturelle est la physionomie, la voix et les gestes ; l'écriture naturelle est la faculté de dessiner tout ce qui peut parler aux yeux.

235. La langue de convention consiste dans les paroles; ou l'écriture de convention, dans les lettres.

[Voici ces trois mêmes aphorismes d'après Brillouet.

233. Pour communiquer ses idées aux autres hommes, ses moyens sont la langue et l'écriture. La langue ou l'écriture sont ou naturelles ou de convention.

234. La langue naturelle est la physionomie, la voix et les gestes; l'écriture naturelle est la faculté de dessiner, de marquer d'une manière quelconque tout ce que l'on veut dire ou faire remarquer pendant son absence.

235. La langue de convention consiste dans un idiome de sons propres à exprimer des mots convenus qui expriment une infinité de choses. Cette expression s'appelle la parole, et les caractères qui la peignent s'appellent l'écriture; l'art de solfier les tons qui composent l'écriture s'appelle lecture.]

XIII. — THÉORIE DES PROCÉDÉS.

236. Il a été exposé dans la théorie du système général que les courants universels étaient la cause de l'existence des corps, que tout ce qui était capable d'accélérer ces courants produisait l'intension ou l'augmentation des propriétés de ces corps.

D'après ce principe, il est aisé de concevoir que s'il était en notre puissance d'accélérer ces courants, nous pourrions, en augmentant l'énergie de la nature, étendre à notre gré dans tous les corps leurs propriétés, et même rétablir celles qu'un accident aurait affaiblies; mais de même que les eaux d'un fleuve ne peuvent remonter vers leur source pour augmenter la rapidité de leur courant, de même les parties constitutives de la terre, soumises aux lois des courants universels, ne peuvent agir sur la source primitive de leur existence.

Si nous ne pouvons agir immédiatement sur les courants universels, n'existe-t-il point pour tous les corps en général des moyens particuliers d'agir les uns sur les autres en accélérant réciproquement entre eux les filières des courants qui traversent les interstices.

[En accélérant réciproquement entre eux le mouvement du fluide qui traverse les filières qui enfilent-traversent les interstices des courants].

237. Comme il existe une gravitation générale et réciproque de tous les corps célestes les uns vers les autres, il existe de même une gravitation particulière et réciproque des parties constitutives de la terre vers le tout et de ce tout vers chacune de ces parties, et enfin de toutes ces parties les unes vers les autres ; cette action réciproque de tous les corps s'exerce par les courants rentrants et sortants, d'une manière plus ou moins directe, suivant l'analogie des corps. Ainsi, de tous les corps, celui qui peut agir avec plus d'efficacité sur l'homme est son semblable. Il suffit qu'un homme soit auprès [en présence] d'un autre homme pour agir sur lui, en provoquant l'intension de ses propriétés.

238. La position respective des deux êtres qui agissent l'un sur l'autre n'est pas indifférente; pour juger quelle doit être cette position, il faut considérer chaque être comme un tout composé de diverses parties, possédant chacune une forme ou un mouvement tonique particulier; on conçoit, par ce moyen, que deux êtres ont l'un sur l'autre la plus grande influence possible, lorsqu'ils sont placés de manière que leurs parties analogues agissent les unes sur les autres dans l'opposition la plus exacte.

Pour que deux hommes agissent le plus fortement possible l'un sur l'autre, il faut donc qu'ils soient placés en face l'un de l'autre. Dans cette position, ils provoquent l'intension de leurs propriétés d'une manière harmonique et peuvent être considérés comme ne formant qu'un tout. Dans un homme isolé, lorsqu'une partie souffre, toute l'action de la vie se dirige vers elle pour détruire la cause de la souffrance de même lorsque deux hommes agissent l'un sur l'autre, l'action entière de cette réunion agit sur la partie malade avec une force proportionnelle à l'augmentation de la masse.

On peut donc dire en général que l'action du magnétisme s'accroît en raison des masses. Il est possible de diriger l'action du magnétisme plus particulièrement sur telle ou telle partie; il suffit pour cela d'établir uns continuité plus exacte entre les parties que l'on doit toucher et l'individu qui touche.

Nos bras peuvent être considérés comme des conducteurs propres à établir une continuité. Il suit donc de ce que nous avons dit sur la position la plus avantageuse de deux êtres agissant l'un sur l'autre, que pour entretenir l'harmonie du tout, on doit toucher la partie droite avec le bras gauche, et réciproquement.

De cette nécessité, il résulte l'opposition des pôles dans le corps humain. Ces pôles, comme on le remarque dans l'aimant, font opposition l'un à l'égard de l'autre : ils peuvent être changés, communiqués, détruits [et] renforcés.

239. Pour concevoir l'opposition des pôles, il faut considérer l'homme comme partagé en deux par une ligne tirée de haut en bas.

Tous les points de la partie gauche peuvent être considérés comme les pôles opposés à ceux des points correspondants de la partie droite. Mais l'émission des courants se faisant d'une manière plus sensible par les extrémités, nous ne considérons véritablement comme pôles que ces extrémités. La main gauche sera le pôle opposé de la main droite, et ainsi de suite.

Considérant [On considerera encore (Brillouet)] ensuite ces mêmes extrémités comme un tout, ou considérant encore dans chacune d'elles des pôles opposés, dans la main le petit doigt sera le pôle opposé du pouce, le second doigt [l'indicateur] participera de la vertu du pouce, et le quatrième [l'annulaire] participera de celle du petit doigt, et celui du milieu, semblable au centre ou équateur de l'aimant, sera dénué d'une propriété spéciale.

Les pôles du corps humain peuvent être communiqués à des corps animés et inanimés, les uns et les autres en sont plus [ou moins] susceptibles en i aison de leur plus ou moins grande analogie avec l'homme, et de la ténuité de leurs parties. Il suffit de déterminer un pôle dans un corps quelconque, pour que le pôle opposé s'établisse immédiatement. On détruit cette déterminaison en touchant le même corps en sens renversé [inverse (Brillouet)] de celui où on l'a d'abord touché, et l'on renforce le pôle déjà établi en touchant le pôle opposé avec l'autre main.

240. L'action du magnétisme animal peut être renforcée et propagée par des corps animés et inanimés. Comme cette action augmente en raison des masses, plus on ajoutera de corps magnétiques les uns au bout des autres, de manière que les pôles ne se contrarient pas, c'est-à-dire qu'ils se touchent par les pôles opposés, plus on renforcera l'action du magnétisme. Les corps les plus propres à propager et renforcer le magnétisme animal sont les corps animés ; les végétaux viennent ensuite, et dans les corps privés de la vie, le fer et le verre sont ceux qui agissent avec le plus d'intensité. [fin du manuscript Brillouet]

XIV - OBSERVATIONS SUR LES MALADIES NERVEUSES ET SUR L'EXTENSION DES SENS ET DES PROPRIÉTÉS DU CORPS HUMAIN

241. L'irritabilité exagérée des nerfs, produite par l'aberration de l'harmonie dans le corps humain, est ce qu'on appelle plus particulièrement maladies nerveuses.

242. Il y a autant de variétés dans ces maladies qu'on peut supposer de combinaisons entre tous les nombres possibles.

243.

1° L'irritabilité générale peut être augmentée ou diminuée par des nuances infinies.

244.

2° Différents organes peuvent être particulièrement affectés, et privativement à d'autres.

245.

3° On peut concevoir une immensité infinie de rapports résultant de divers degrés dont chacun de ces organes peut être affecté particulièrement.

246. Un observateur soigneux et attentif trouvera dans les phénomènes sans nombre que produisent les maladies nerveuses une source d'instructions; c'est dans ces maladies qu'il peut aisément étudier les propriétés et les facultés du corps humain.

247. C'est encore dans ces maladies qu'il peut se persuader par les faits combien nous sommes dépendants de l'action de tous les êtres qui nous environnent, et comment aucun changement dans ces êtres ou dans leurs rapports entre eux ne peut jamais nous être absolument indifférent.

248. L'extension des propriétés et des facultés de nos organes, étant considérablement augmentée dans ces sortes de maladies, doit nous mettre à même de reculer le terme de nos connaissances, en nous donnant à connaître une multitude d'impressions dont sans cela nous n'aurions aucune idée.

249. Pour bien concevoir tout ce que je vais dire et pouvoir l'apprécier, il faut se rappeler le mécanisme des sensations suivant mes principes.

250. La faculté de sentir avec impression est dans l'homme le résultat de deux conditions principales, l'une externe, l'autre interne.

La première est le degré d'intensité avec lequel un objet extérieur agit sur nos organes;

la seconde est le degré de susceptibilité avec lequel l'organe reçoit l'action d'un objet extérieur.

251. Si l'action d'un objet extérieur sur un de nos organes est comme deux, et que cet organe soit susceptible de ne transmettre l'idée d'une action que comme trois, alors il est clair que je ne dois avoir aucune connaissance des objets dont l'action est comme deux.

Mais si, par un moyen quelconque, je parvenais à rendre mon organe susceptible d'apprécier les actions comme deux, ou bien que je fisse que les objets agissent naturellement comme trois, il est clair que dans ces deux cas l'action de ces objets me deviendrait également sensible, d'inconnue qu'elle était.

252, Jusqu'à, présent l'intelligence humaine n'a encore songé à porter plus loin l'extérieur de nos sens qu'en augmentant la condition des sensations, c'est-à-dire en augmentant l'internité de l'action que ces objets exercent sur nous.

C'est ce qu'on a fait pour la vue, par l'invention de lunettes, microscopes et des télescopes. Par ce moyen nous avons percé la nuit qui nous cachait un univers entier et d'infiniment petits et d'infiniment grands.

253. Combien la philosophie n'a-trelle pas profité de cette ingénieuse découverte !

Que d'absurdités n'a-t-elle pas démontrées dans les anciens systèmes sur la nature des corps ! et que de vérités nouvelles n'a-t-elle pas fait apercevoir à l'œil attentif d'un observateur !

254. Qu'eussent produit les génies de Descartes, de Galilée, de Newton, Kepler, Buffon, sans l'extension de l'organe de la vue ? Peut-être de grandes choses : mais l'astronomie et l'histoire naturelle seraient encore au point où, ils les ont trouvées.

255. Si l'extension d'un sens a pu produire une révolution considérable dans nos connaissances, quel champ plus vaste encore va s'ouvrir à notre observation, si, comme je le pense, l'extension des facultés de chaque sens, de chaque organe peut être portée aussi loin et même plus que les lunettes n'ont porté l'extension de la vue;

si cette extension peut nous mettre à portée d'apprécier une multitude d'impressions qui nous restaient inconnues, de comparer ces impressions, de les combiner, et par là de parvenir à une connaissance intime et particulière des objets qui les produisent, de la forme de ces objets, de leurs propriétés, de leurs rapports entre eux, et des particules même qui les constituent.

256. Dans l'usage ordinaire, nous ne jugeons de rien que par le concours des impressions combinées de tous nos sens. On pourrait dire que nous sommes, par rapports aux objets que l'extension d'un sens nous a fait apercevoir, comme un individu privé de tous ses sens, excepté de la vue, serait à l'égard de tout ce qui nous environne. Certainement si un être aussi dénué pouvait exister, la sphère de ses connaissances serait très-rétrécie, et nous pouvons penser qu'il n'aurait pas la même idée que nous des objets les plus sensibles.

257. Supposez que l'on rende successivement à cet être imbécile chacun des sens qu'il n'avait pas, quelle foule de découvertes ne ferait-il pas à l'instant! Chaque impression qu'un même objet lui produirait sur un autre organe lui fournirait une nouvelle idée de cet objet.

Il serait bien difficile de lui faire comprendre que ces idées diverses appartiennent au même objet. Il faudrait auparavant qu'il les combinât, qu'il en vérifiât les résultats par nombre d'expériences ; dans l'enfance de ses facultés, cet homme serait peut-être plus d'un mois avant de pouvoir apprécier ce que c'est qu'une bouteille, un chandelier, etc., pour s'en faire la même idée que nous.

258. Toutes les impressions légères que produit sur nous l'action des corps qui nous environnent, sont par rapport à notre état habituel beaucoup moins connues de nous, que ne serait la bouteille à l'homme dont je viens de parler.

Les propriétés de nos organes, dans l'harmonie nécessaire pour constituer l'homme, n'ont pour chacun d'eux qu'un certain degré d'extension, au delà duquel nous ne savons rien apprécier.

259. Mais lorsque par une perdition des facultés dans quelques parties, les propriétés d'un autre organe se trouvent portées à un certain point d'extension, nous devenons alors susceptibles d'apprécier et de connaître des impressions qui nous étaient absolument inconnues. C'est ce qu'on remarque à tout moment en observant les individus attaqués de maladies nerveuses.

260. Quantité d'impressions dont ils ont alors la connaissance sont absolument neuves pour eux; d'abord ils sont étonnés, effrayés; mais bientôt, par l'habitude, ils se familiarisent avec elles, et parviennent quelque- fois à s'en servir pour leur utilité du moment, comme nous nous servons des connaissances que l'expérience nous donne en état de santé.

Ainsi c'est à tort que l'on taxe de fantaisies toutes les singularités que l'on remarque dans la manière de faire de ces individus ; ce qui les meut, ce qui les détermine est une cause aussi réelle que les causes qui déterminent l'action de l'homme le plus raisonnable. Il n'existe de différence que dans la mobilité de ces êtres qui les rend insensibles à une foule d'impressions qui nous sont inconnues.

261. Ce qu'il y a de fâcheux pour la commodité de notre instruction, c'est que ces personnes sujettes aux crises perdent presque toujours la mémoire de leurs impressions en revenant dans l'état ordinaire; sans cela, si elles en conservaient l'idée parfaite, elles nous feraient elles-mêmes toutes les observations que je vous propose, avec plus de facilité que moi; mais ce que ces personnes ne peuvent nous retracer en l'état ordinaire, ne pouvons-nous pas nous en informer d'elles-mêmes quand elles sont en état de crise ?

Si ce sont de véritables sensations qui les déterminent, elles doivent, lorsqu'elles sont en état de les apprécier et de raisonner, en rendre un compte aussi exact que celui que nous pourrions rendre nous-mêmes de tous les objets qui nous affectent actuellement.

262. Je sais que ce que j'avance doit paraître exagéré, impossible, aux personnes que les circonstancesn'ontpu mettre à portée de faire ces observations ; mais je les prie de suspendre encore leur jugement.

Ce n'est pas sur un seul fait que j'appuie mon opinion. La singularité de ces faits m'a porté à ajouter preure sur preuve pour m'assurer de leur réalité.

263. Je pense donc qu'il est possible, en étudiant les personnes nerveuses, sujettes aux crises, de se faire rendre par elles-mêmes un compte exact des sensations qu'elles éprouvent.

Je dis plus, c'est qu'avec du soin et de la constance on peut, en exerçant en elles cette faculté d'expliquer ce qu'elles ressentent, perfectionner leur manière d'apprécier ces nouvelles sensations, et pour ainsi dire, faire leur éducation pour cet état.

C'est avec ces sujets ainsi dressés qu'il est satisfaisant de travailler à s'instruire de tous les phénomènes qui résultent de l'irritabilité exagérée de nos sens.

Au bout d'un certain temps, il arrive d'ailleurs que l'observateur attentif devient lui-même susceptible d'apprécier quelques-unes des sensations que ces individus éprouvent par la comparaison, souvent répétée, de ses propres impressions avec celles de la personne en crise.

L'usage de cette propriété, qui est en nous, peut être considéré comme un art difficile à la vérité, mais qu'il est cependant possible d'acquérir, comme les autres, par l'étude et l'application.

264. J'en parlerai plus en détail dans un autre temps.

Parlons des divers phénomènes que j'ai remarqués dans les personnes en crise; tout autre pourra les vérifier lorsqu'il se trouvera dans des circonstances semblables à celles où je me suis trouvé placé.

265. Dans les maladies nerveuses, lorsque, dans un état de crise, l'irritabilité se porte en plus grande quantité sur la rétine, l'œil devient susceptible d'apercevoir les objets microscopiques.

Tout ce que l'art de l'opticien a pu imaginer ne peut approcher de ce degré de perception.

Les ténèbres les plus obscures conservent encore assez de lumières pour qu'il puisse, en rassemblant une quantité suffisante de rayons, distinguer les formes des différents corps et déterminer leurs rapports.

Ils peuvent même distinguer des objets à travers des corps qui nous paraissent opaques, ce qui prouve que l'opacité dans les corps n'est pas une qualité particulière, mais une circonstance relative au degré d'irritabilité de nos organes.

266. Une malade que j'ai traitée, et plusieurs autres que j'ai observées avec soin, m'ont fourni nombre d'expériences à cet égard.

267. L'une d'elles apercevait les pores de la peau d'une grandeur considérable ; elle en expliquait la structure conformément à ce que le microscope nous en fait connaître. Mais elle allait plus loin.

Cette peau lui paraissait un crible; elle distinguait à travers la texture des muscles sur les endroits charnus et la jonction des os dans les endroits dépourvus de chair; elle expliquait tout cela d'une manière fort ingénieuse, et quelquefois elle s'impatientait de la stérilité et de l'insuffisance de nos expressions pour rendre ses idées.

Un corps opaque très-mince ne l'empêchait pas de distinguer les objets ; il ne faisait que diminuer sensiblement l'impression qu'elle en recevait, comme ferait un verre sale pour nous.

268. C'est aussi pourquoi elle y voyait encore mieux que moi, ayant les paupières baissées, et maintes fois dans cet état, pour vérifier la réalité de ce qu'elle me disait, je lui ai fait porter la main sur tel ou tel objet sans qu'elle se soit jamais trompée.

269. C'est cette même personne qui, dans l'obscurité, apercevait tous les pôles du corps humain éclairés d'une vapeur lumineuse; ce n'était pas du feu, mais l'impression que cela faisait sur ses organes lui donnait une idée approchante, qu'elle ne pouvait exprimer que par le mot lumière.

270. J'observais simplement qu'il ne faut considérer tout ce qu'elle disait des variétés qu'elle observait, que comme l'impression particulière que ces pôles faisaient sur l'organe de la vue, et non comme l'idée finie qu'on doit en prendre.

271. C'est dans cet état qu'il est infiniment curieux de vérifier tous les principes que j'ai donnés dans ma théorie des pôles du corps.

272. Si je n'eusse rien su, et que le hasard m'eût fait tenter cette expérience, cette dame me l'aurait enseignée.

273. De ma tête elle apercevait les yeux et le nez. Les rayons lumineux qui partent des yeux vont se réunir ordinairement à ceux du nez pour les renforcer, et de là le tout se dirige vers la pointe la plus proche qu'on Lui oppose.

Cependant, si je veux considérer mes objets de côté, sans tourner la tête, alors les deux rayons des yeux quittent le bout de mon nez pour se porter dans la direction que je leur commande.

274. Chaque pointe des cils, des sourcils et des cheveux donne une faible lumière; le cou paraît un peu lumineux, la poitrine un peu éclairée; si je lui présente mes mains, le pouce se fait aussitôt remarquer par une lumière vive, le petit doigt l'est moitié moins, le second et le quatrième ne paraissent qu'éclairés d'une lumière empruntée; le doigt du milieu est obscur, la paume de la main est aussi lumineuse. Passons à d'autres observations.

275. Si l'irritabilité exagérée se porte sur d'autres organes, ils deviennent, de même que la vue, susceptibles d'apprécier les impressions les plus légères, analogues à leur constitution, lesquelles leur étaient totalement inconnues auparavant.

276. Voilà le vaste champ d'observations qui nous est ouvert; mais il est bien difficile à défricher. Ici l'art nous abandonne ; il ne nous fournit aucuns moyens de vérifier par la comparaison ce que nous apprennent des personnes en crise.

277. Nous n'avons que de très-mauvais microscopes d'oreille; nous n'en avons d'aucune espèce pour l'odorat ni pour le tact, et plus encore, nous n'avons aucune habitude pour apprécier les résultats provenant de la comparaison de tous ces sens perfectionnés, résultats qui doivent être variés à l'infini.

278. Mais si l'art nous abandonne, la nature nous reste, elle nous suffit. L'enfant qui vient au monde avec tous ses Organes en ignore les ressources; en développant successivement ses facultés, la nature lui en montre l'usage ; cette éducation se fait sans système ; elle est soumise aux circonstances.

L'instruction que je propose doit se faire de même; c'est en renonçant à toute espèce de routine qu'il.faut s'abandonner à l'observation simple que les circonstances fournissent.

D'abord vous n'apercevrez qu'un étang immense, vous ne distinguerez rien; mais, petit à petit, le jour se lèvera pour vous, et la sphère de vos connaissances s'augmentera en même temps que la perception des objets.

279. Souvent les personnes en crise sont tourmentées par un bruit qui les étourdit, qu'elles caractérisent tel qu'il est réellement, sans qu'en approchant de beaucoup plus près qu'elles de la cause qui produit ce bruit, vous puissiez en avoir la conscience.

280. J'ai beaucoup observé une personne, affectée de maladies nerveuses, qui ne pouvait pas entendre le son du cor sans tomber dans les crises les plus fortes.

Souvent je l'ai vue se plaindre de ce qu'elle en entendait nu, et finir par tomber dans des convulsions très-fortes, en disant qu'il approchait, et ce n'était quelquefois qu'au bout d'un quart d'heure que je pouvais le distinguer.

281. On observera les mêmes phénomènes pour le goût.

Sur vingt mets qu'on se sera appliqué à faire d'une fadeur extrême, une personne en crise, dont l'irritabilité sera considérablement augmentée sur la langue et le palais, apercevra dans ces mots une variété de saveur et de goût.

282. Je connais une personne très-spirituelle dont les nerfs sont très-irritables, qui ayant uniquement sur la langue cette irritation et conservant sa tête, m'a dit plusieurs fois :

« En mangeant cette petite croûte de pain, grosse comme la tête d'une épingle, il me semble que je tiens une bouchée considérable, et d'une saveur exquise ; mais ce qu'il y a de bien singulier, non-seulement je sens la saveur d'un bon morceau de pain, mais je sens séparément le goût de toutes les particules qui le composent, l'eau, la farine, tout enfin, me produit une multitude de sensations que je ne puis exprimer, et qui me donnent des idées qui se succèdent avec une rapidité extrême, mais qui ne sont appréciables par des mots. »

283. L'odorat est peut-être encore plus susceptible d'une grande extension de faculté que le goût. J'ai vu sentir les odeurs les plus légères à des distances très-éloignées et même à travers des portes de cloisons.

D'au- tres fois, des personnes dont l'odorat est sensible distinguent toutes les diverses odeurs primitives que le parfumeur avait employées à composer un parfum.

284. Mais de tous les sens, celui qui nous présente le plus de phénomènes à observer, c'est celui dont on a eu jusqu'à présent le moins de connaissances, le tact.

XV — PROCÉDÉS DU MAGNÉTISME ANINAL

285. On a vu par la doctrine que tout se touche dans l'univers, au moyen d'un fluide universel dans lequel tous les corps sont plongés.

286. Il se fait une circulation continuelle qui établit la nécessité des courants rentrants et sortants.

287. Pour les établir et les fortifier sur l'homme, il est plusieurs moyens.

Le plus sûr est de se mettre en opposition avec la personne que l'on veut toucher, c'est-à-dire en face, de manière que l'on présente le côté droit au côté gauche du malade.

Pour se mettre en harmonie avec lui, il faut d'abord mettre les mains sur les épaules, suivre tout le long des bras jusque l'extrémité des doigts, en tenant le pouce du malade pendant un moment ; recommencer deux ou trois fois, après quoi vous établissez des courants depuis la tête jusqu'aux pieds ; vous cherchez encore la cause et le lieu de la maladie et de la douleur !

le malade vous indique celui de la douleur et souvent sa cause ; mais plus ordinairement c'est par le toucher et le raisonnement que vous vous assurez du siége et de la cause de la maladie et de la douleur, qui, dans la plus grande partie des maladies, réside dans le côté opposé à la douleur, surtout dans les paralysies, rhumatismes et autres de cette espèce.

288. Vous étant bien assuré de ce préliminaire, vous touchez constamment la cause de la maladie, vous entretenez les douleurs symptomatiques jusqu'à ce que vous les ayez rendues critiques ; par là vous secondez l'effort de la nature contre la cause de la maladie et vous l'amenez à une crise salutaire, seul moyen de guérir radicalement.

Vous calmez les douleurs que l'on appelle symptômes symptomatiques, et qui cèdent au toucher sans que cela agisse sur la cause de la maladie, ce qui distingue cette sorte de douleur de celles que nous nommons simplement symptomatiques et qui s'irritent d'abord par le toucher, pour se terminer par une crise après laquelle le malade se trouve soulagé, et la cause de la maladie diminuée.

289. Le siège de presque toutes les maladies est ordinairement dans les viscères du bas-ventre ; l'estomac, la rate, le foie, l'épiploon, le mésentère, les reins, etc., et chez les femmes dans la matrice et ses dépendances.

La cause de toutes ces maladies ou l'aberration est un engorgement, une obstruction, une gène ou suppression de circulation dans une partie, qui, comprimant les vaisseaux sanguins ou lymphatiques, et surtout les rameaux de nerfs plus ou moins considérables, occasionnent un spasme ou une tension dans les parties où ils aboutissent, et surtout dans celles dont les fibres ont moins d'élasticité naturelle, comme dans le cerveau, le poumon, etc., ou dans celles où circule un fluide avec lenteur et épaississement, comme la synovie, destinée à faciliter le mouvement des articulations.

Si ces engorgements compriment un tronc de nerfs ou un rameau considérable, le mouvement et la sensibilité des parties auxquelles il correspond est entièremeut supprimé, comme dans l'apoplexie,la paralysie, etc., etc.

290. Outre cette raison de toucher d'abord les viscères pour découvrir la cause de la maladie, il en est une autre plus déterminante : les nerfs sont les meilleurs conducteurs du magnétisme qui existent dans le corps, ils sont en si grand nombre dans ces parties, que plusieurs physiciens y ont placé le siège des sensations de l'âme ; les plus abondants et les plus sensibles sont : le centre nerveux du diaphragme, les plexus stomachique, ombilical, etc. Cet amas d'une infinité de nerfs correspond avec toutes les parties du corps.

291. On touche, dans la position ci-devant indiquée, avec le pouce et l'indicateur, ou avec la paume de la main, ou avec un doigt seulement renforcé par l'autre, en décrivant une ligne sur la partie que l'on veut toucher, et en suivant, le plus qu'il est possible, la direction des nerfs, ou enfin avec les cinq doigts ouverts et recourbés.

Le toucher à une petite distance de la partie est plus fort, parce qu'il existe un courant entre la main ou le conducteur et le malade.

292. On touche médiatement avec avantage, en se servant d'un conducteur étranger.

On se sert le plus communément d'une petite baguette, longue de dix à quinze pouces , de forme conique et terminée par une pointe tronquée; la base est de trois, cinq ou six lignes, et la pointe d'une à deux.

Après le verre, qui est le meil- leur conducteur, on emploie le fer, l'acier, l'or, l'argent, etc., en préférant le corps le plus dense, parce que les filières, étant plus rétrécies et plus multipliées, donnent une action proportionnée à la moindre largeur des interstices.

Si la baguette est aimantée, elle a plus d'action ; mais il faut observer qu'il est des circonstances, comme dans l'inflammation des yeux, le trop grand éréthisme, etc., où elle peut nuire; il est donc prudent,d'en avoir deux.

L'on magnétise avec une canne ou tel autre conducteur, en faisant attention que si c'est avec un corps étranger, le pôle est changé et qu'il faut toucher différemment, c'est-à-dire de droite à droite et de gauche à gauche.

293. Il est bon aussi d'opposer un pôle à l'autre, c'est-à-dire que si on touche la tête, la poitrine, le ventre, etc., avec la main droite, il faut opposer la gauche dans la partie postérieure, surtout dans la ligne qui partage le corps en deux parties, c'est-à-dire depuis le milieu du front jusqu'au pubis, parce que le corps représentant un aimant, si vous avez établi le nord à droite, la gauche devient sud, et le milieu équateur, qui est sans action prédominante ; vous y établissez des pôles en opposant une main à l'autre.

294. On renforce l'action du magnétisme en multipliant les courants sur le malade. Il y a beaucoup plus d'avantages à toucher en face que de toute autre manière, parce que les courants émanant de nos viscères et de toute l'étendue des corps établissent une circulation avec le malade; la même raison prouve l'utilité des arbres, des cordes, des fers et des chaînes, etc.

295. Un bassin se magnétise de la même manière qu'un bain, en plongeant la canne ou tel autre conducteur dans l'eau, pour y établir un courant, en l'agitant en ligne droite ; la personne qui sera placée vis-à-vis en ressentira l'effet.

Si le bassin est grand, on établira quatre points, qui seront les quatre points cardinaux ; l'on tracera une ligne dans l'eau, en suivant le bord du bassin de l'est au nord, et de l'ouest au même point; on répétera la même chose pour le sud; plusieurs personnes pourront être placées autour de ce bassin et y éprouver des effets magnétiques ; si elles sont en grand nombre, on tracera plusieurs rayons aboutissant à chacune d'elles, après avoir agité la masse d'eau autant qu'il sera possible.