Les traditions sont, en effet, « les derniers fils qui relient les Universités d'à présent à ces Universités médiévales d'où elles sont directement sorties ».

Les Universités modernes sont, selon une heureuse expression, les filles légitimes (quoi qu'elles ne leur ressemblent guère) des Universités du moyen âge.

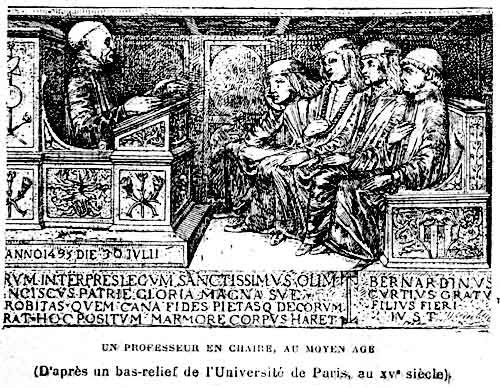

La première mention que l'on trouve du mot Université appliquée aux Écoles de Paris, d'après M. Albert Maire (La Vie universitaire à Paris pendant le moyen âge et la première imprimerie à la Sorbonne; Paris, Champion, 1908), se trouve dans un acte émanant du cardinal Robert de Courçon, daté de 1215.

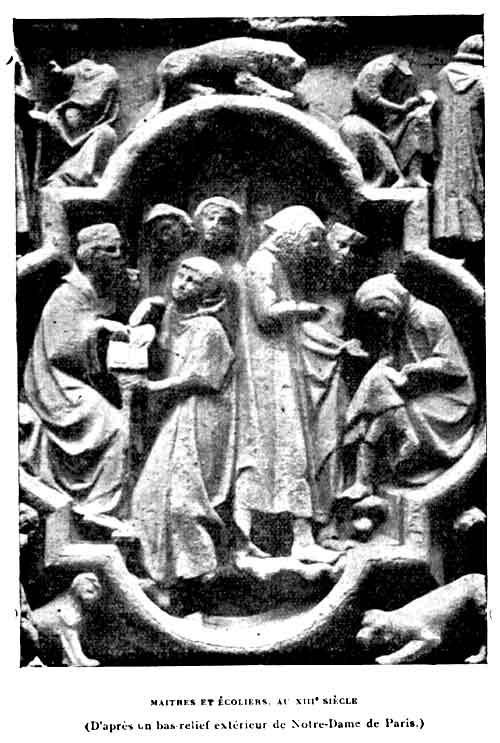

Examens, degrés académiques, cours réguliers d'études supérieures, corporations de maîtres et d'étudiants, voilà des choses que l'antiquité n'a pas connues, qui sont nées au douzième siècle.

L'idée fondamentale d'où ces choses dérivent, que les maîtres et les étudiants doivent s'associer, vivre et travailler ensemble, a ses racines dans les sentiments, dans les habitudes des hommes du moyen âge (Les Universités du moyen âge, par Ch.-V. Langlois - Revue de Paris, 15 février 1896).

S'il n'y avait pas une association constituée d'étudiants, il y avait à Paris, dès la seconde moitié du douzième siècle, une société de maîtres, originaires de l'étranger, parlant la même langue, ayant des statuts disciplinaires, jalouse de ses privilèges et les défendant avec âpreté.

Si rien ne subsiste du milieu social qui explique l'origine et les divers modes d'existence des universités médiévales, certaines formalités, certaines institutions sont encore de nos jours en vigueur.

Parmi les usages qui ont disparu, il en est un, au moins qui mérite une mention, lors de la première neige, les étudiants faisaient une quête chez les docteurs et chez les principaux habitants.

Nul ne devait quêter sans une autorisation de l'Université, et sans que le légat ou le vice-légat n'eut constaté qu'il était réellement tombé de la neige.

L'argent devait être déposé en lieu sûr, et destiné à payer les portraits ou les statues des professeurs célèbres, pour en orner le bâtiment de l'Université.

Mais, comme il s'élevait souvent des contestations à ce sujet, la loi décida qu'on ne ferait chaque année qu'un portrait ou qu'une statue (Savigny, Hist. dit droit romain au moyen âge. III, 148-149).

Comme le fait justement remarquer M. Ch.-V. Langlois, si en France les survivances du moyen âge sont presque nulles, il n'en est pas de même dans les pays où les institutions universitaires, évoluant paisiblement, se sont transformées sans secousses.

Jadis, les étudiants en médecine de la Faculté de Montpellier avaient la coutume d'accueillir à coups de poings le nouveau bachelier au sortir de sa réception, comme pour le chasser de la ville et des écoles, et de lui crier joyeusement :

« Vade et occide Caïn »

Paroles au sujet desquelles ont beaucoup disserté les commentateurs ; d'après A. Germain, (Hist. de la commune de Montpellier, III, 93) elles devraient être traduites ainsi :

« Va chercher fortune où tu voudras, promène ta vie errante comme Caïn, où il te conviendra de le faire. »

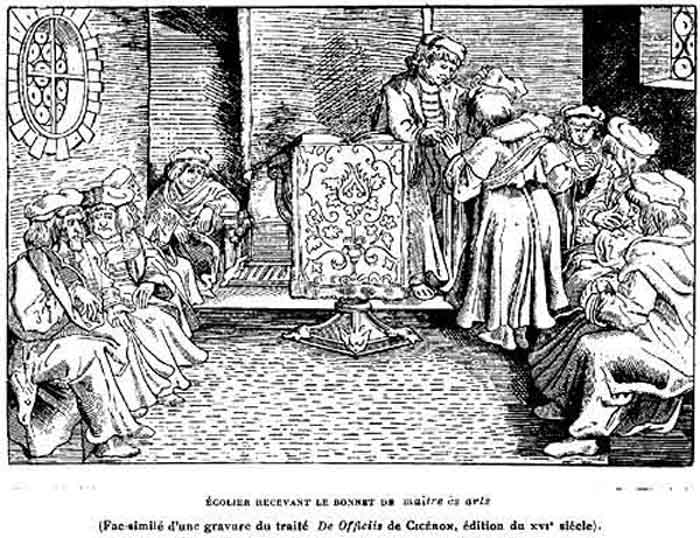

Autrefois, les nouveaux docteurs étaient investis par l'anneau, le bonnet et le baiser de paix: des fragments de ce vieux rituel ont persisté, çà et là.

A Bologne, c'est l'anneau; en Ecosse, le bonnet.

A Coïmbre, les docteurs en médecine et en droit n'ont pas cessé de recevoir l'osculam pacis.

A Cambridge, la seule Université où les robes de cérémonie aient encore la forme des robes du moyen âge, il y a vingt ans à peine que la noblesse ne dispense plus des examens.

Les étudiants de Glasgow et d'Aberdeen sont encore divisés en « Nations » et élisent, tous les trois ans, les « recteurs » de leurs universités, comme cela se pratiquait à Bologne il y a près de sept cents ans!

Bologne, avec Paris, était un des principaux centres universitaires du moyen âge :

« Vade Bononiam vel Parisiis ».

« Va-t'en à Bologne ou rends- toi à Paris», disait le père de famille à son enfant, qui entreprenait le voyage vers l'une ou l'autre de ces universités, selon ses goûts et selon ses ressources (pour connaitre dans le détail l'équipement d'un fils de famille, quittant la maison paternelle pour entreprendre un long voyage, lire le très, curieux article de M. Lecoy de la Marche, le Bagage d'un étudiant en 1317, paru dans les Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, t. 60* V° série, t. X, 162 et suiv.).

Vers Bologne se dirigeaient les futurs juristes; tandis que Paris attirait les théologiens, les philosophes, ceux que l'on nommait les artistes.

Les médecins gagnaient Salerne et Montpellier.

Salamanque était réputée pour l'enseignement de la musique ; Orléans, pour l'explication des auteurs.

Alors chaque cité a sa spécialité, qui fait sa gloire et son renom :

In morbis sanat medici virtute Salernum AEgros.

In causis Bononia legibus armat Nudos.

Parisius dispensat in artibus illos Panes unde cibat robustos.

Aurelianis Educat in cunis auctorum lacte tenellos.

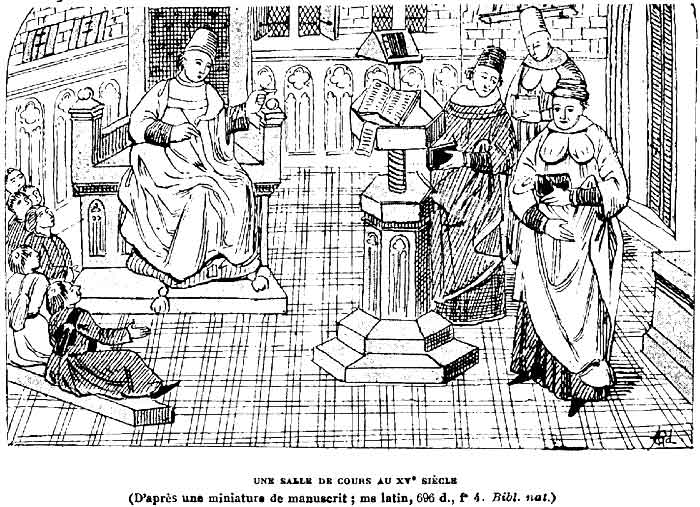

Dans les universités du type parisien, l'autorité, le gouvernement de la corporation appartient aux professeurs; dans les universités qui s'inspirent de l'organisation bolonaise, les élèves commandent; leurs « recteurs » sont des personnages, qui ont le pas, dans les cérémonies, sur les archevêques, sur les cardinaux.

Les professeurs sont tenus de prêter serment d'obéissance au recteur des étudiants; les bedeaux du recteur ont le droit de les interrompre en plein cours ; ils ne peuvent manquer une seule leçon sans l'assentiment de leurs élèves, ni prendre un congé sans leur autorisation.

Tout étudiant, sous peine d'amende, doit dénoncer chaque infraction.

Payant leurs maîtres, les étudiants de Bologne voulaient en avoir pour leur argent; aussi surveillaient-ils de très près le professeur de leur choix, choix pour lequel ils ne se déterminaient, qu'après avoir assisté gratuitement pendant deux semaines aux leçons de chacun d'eux.

Il y avait même un comité de « dénonciateurs de docteurs », qui empêchait ces derniers d'être « arrogants », et qui vérifiaient leur travail, tels des contremaîtres commis par une société de capitalistes pour inspecter des ouvriers.

Ce contrôle des étudiants sur les maîtres existait également à Montpellier.

M. A. Germain a retrouvé, dans les archives municipales de celte ville, la minute d'une plainte adressée par les étudiants, à la fin du quatorzième siècle, aux généraux réformateurs, laissés par Charles VI en Languedoc à la suite de son voyage à travers cette province et de son séjour à Montpellier en 1389.

Les professeurs de Bologne se soumettaient, faute de s'y pouvoir soustraire, à cette humiliante servitude.

Ceux de Paris avaient une organisation différente.

Les maîtres, nous l'avons dit, s'étaient rapprochés suivant la communauté de leur origine et de leurs études : les groupements, en se resserrant, devinrent les Facultés.

La Faculté des arts étant de beaucoup la plus nombreuse et les maîtres ès arts étant généralement plus jeunes, plus entreprenants que ceux des autres facultés, ceux-ci se subdivisèrent en quatre « Nations », correspondant aux pays d'où ils étaient originaires.

La Nation de Normandie comprenait Normands et Bretons ou, plus exactement, l'archevêché de Bayeux, de Lisieux, de Coutances, d'Évreux, de Rouen et les évèchés suffragants d'Avranches et de Séez; elle se réunissait au collège d'Harcourt.

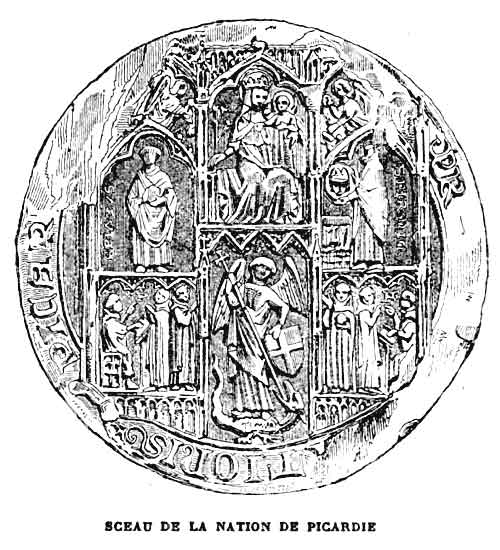

La Nations de Picardie comprenait cinq villes, Beauvais, Amiens, Noyon, Laon et Arras, auxquelles il faut ajouter les évéchés de Boulogne, Pont-Audemer, Ypres et tous les diocèses de Belgique jusqu'à la Meuse.

Ses assemblées se tenaient alternativement au collège du cardinal Le Moine et au collège de Boncour.

La Nation d'Angleterre, qui changea de nom à la guerre de Cent Ans et devint Nation d'Allemagne, groupait Allemands, Anglais et Suédois.

Elle se réunissait dans une salle d'un cloître des Mathurins.

En 1378, l'empereur Charles IV, étant venu à Paris au moment où la guerre venait de recommencer avec les Anglais, la Nation d'Allemagne, qui avait jusqu'alors porté le nom de Nation d'Angleterre, exprima le désir de quitter son nom porté par les ennemis de la France et de prendre celui du peuple, alors ami, auquel appartenait le prince qui visitait notre pays.

Mais ce changement ne s'opéra pas immédiatement, car c'est à partir de 1436 seulement, que dans les registres de l'Université, le nom de Nation d'Allemagne remplace d'une manière définitive celui de Nation d'Angleterre (Crevier, Hist. de l'Université de Paris, IV, 73-74).

La Nation de France englobait, avec les Français des évêchés de Paris, Bourges, Sens, Tours et Reims, tous les universitaires de race latine.

Les assemblées s'en tenaient d'abord, alternativement, au collège de Navarre et au collège de Beauvais ; plus tard, dans le cloître des Mathurins.

La Nation d'Allemagne, à peu près la seule sur laquelle nous possédions des informations quelque peu précises, était, à l'origine, partagée en trois tribus : la Germanie supérieure, la Basse-Germanie et l'Ecosse, comprenant l'Angleterre et l'Irlande.

En vertu d'une délibération du 30 décembre 1528, les trois tribus primitives furent ramenées à deux : celle des Continentaux, qui comprenait tous les étudiants venus d'Allemagne; celle des Insulaires, désignant les écoliers qui arrivaient des Iles Britanniques.

La Nation allemande placée, comme l'Université tout entière, sous le patronage de la Vierge, de saint Nicolas et de sainte Catherine, avait deux patrons qui lui étaient spéciaux : saint Edmond, roi d'Angleterre, et Charlemagne.

Pour le service divin et pour les fêtes solennelles, elle se réunissait dans l'église de Saint-Côme et Saint-Damien.

Rue du Fouarre, la Nation d'Allemagne ne possédait pas moins de huit écoles, logées dans deux maisons de cette rue.

Rue Galande, elle occupait une maison à l'enseigne de la Pomme Rouge, avec un terrain qui allait jusqu'à la Seine.

Elle était propriétaire de deux autres immeubles : l'un, rue du Clos-Bruneau, à l'enseigne A l'Image de Notre-Dame ; le deuxième, rue Saint-Hilaire, vis-à-vis le collège des Lombards.

II y avait, en outre, un collège dit des Allemands, situé rue du Mûrier, qui allait de la rue Traversine à la rue Saint-Victor.

Un compte de recettes et de dépenses, mis à jour par un historien de l'Université l, va nous initier au fonctionnement d'une institution dont il ne reste plus le moindre vestige.

Commençons par les recettes: celles-ci consistaient presque exclusivement dans les rétributions acquittées par les nouveaux bacheliers ou licenciés et par les nouveaux maîtres ès arts, à l'occasion de leur début dans l'enseignement.

Les rétributions exigées des bacheliers et des licenciés étaient subordonnées à leurs ressources pécuniaires : par là, on entendait la somme que chacun d'eux dépensait, dans une semaine, pour son entretien, déduction faite du loyer et des gages des domestiques.

Cette dépense hebdomadaire, que l'étudiant devait déclarer sous serment, s'appelait bursa; selon le taux des bourses, certaines rétributions scolaires s'élevaient à dix livres, tandis que d'autres descendaient à six sous; jamais la taxe exigée des nouveaux bacheliers ne descendit au-dessous de quatre sous.

D'après "Un compte de la Nation d'Allemagne de l'Université au quinzième siècle", par M. Ch. Jourdain (Mémoires de la Société de Paris et de l'Ile-de-France, t. I, 1875,167 et suiv.).

Indépendamment de ces rétributions variables, les maîtres ès arts payaient une somme fixe de deux livres, comme droit de bienvenue et pour la robe du recteur.

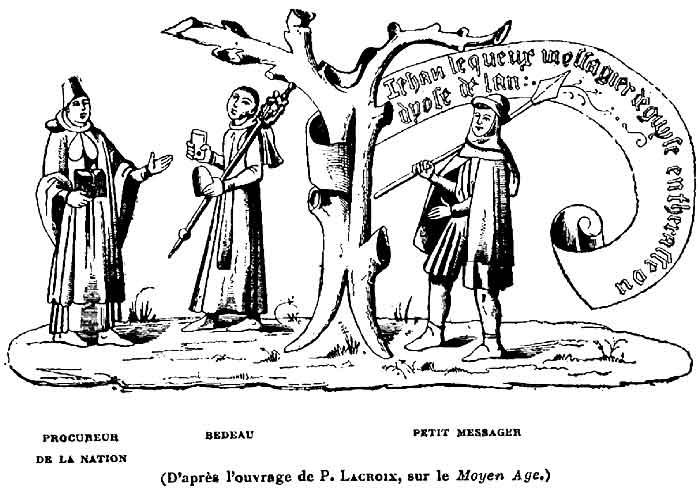

Il y avait aussi une taxe perçue par les bedeaux et à leur profit.

Quant aux dépenses, elles consistaient surtout dans les distributions faites aux « suppôts » de la Nation : distributions, lors d'assemblées particulières, aux fêtes solennelles, lors de la procession du recteur, pour l'obit d'un régent.

Elles comprenaient, en plus, toutes les fois qu'un service religieux était célébré, le droit du curé de Saint-Côme ; ceux de l'officiant, des chantres et de l'organiste; la somme donnée à l'offrande ; les frais de luminaire, cierges, chandeliers, ornements ; le lavage de l'église, etc.

Il convient d'ajouter à ces déboursés les indemnités, éventuelles ou régulières, que touchaient parfois un ancien recteur, plus ordinairement le procureur ou le receveur sortant de charge, et les bedeaux des autres Nations, qui avaient accompagné le recteur à Saint-Côme; les aumônes; enfin, certaines redevances, comme celles dues à l'abbaye de Sainte-Geneviève, sur le territoire de laquelle étaient situées les écoles de la Nation.

La comptabilité n'était pas, en somme, très compliquée.

Les ressources de nos anciennes écoles étaient modiques, maîtres et écoliers n'étant guère plus riches les uns que les autres.

II fut un temps où les pouvoirs publics durent, par des règlements spéciaux, pourvoir aux plaisirs des étudiants : une loi de 1621 ordonna que les Juifs paieraient 101 livres et demie aux juristes et 70 livres aux artistes, pour être employées à un festin de carnaval (Savigny, op. cit., III, 146).

Une sage économie présidait à l'établissement du budget des Nations : sans proscrire les fêtes et les banquets universitaires, on s'efforçait d'en modérer les frais.

Voici les règles qu'avait posées à cet égard la Nation d'Allemagne et qui, d'ailleurs, ne furent pas toujours fidèlement observées : Il y aura chaque année trois banquets seulement de la Nation: le premier lors de la reddition du premier compte : la dépense à la charge de la Nation ne devra pas y dépasser deux francs; le second, le jour de la fête de saint Matthieu : la dépense y sera également de deux francs au plus; ce qui dépasse restera à la charge des convives présents.

Le troisième banquet aura lieu le jour de la fête de saint Edmond : quelques jours avant, le procureur convoquera la Compagnie, qui avisera aux mesures à prendre, tant pour la célébration de l'office divin que pour le banquet.

On s'entendra amicalement, de manière à éviter à la Nation tout préjudice.

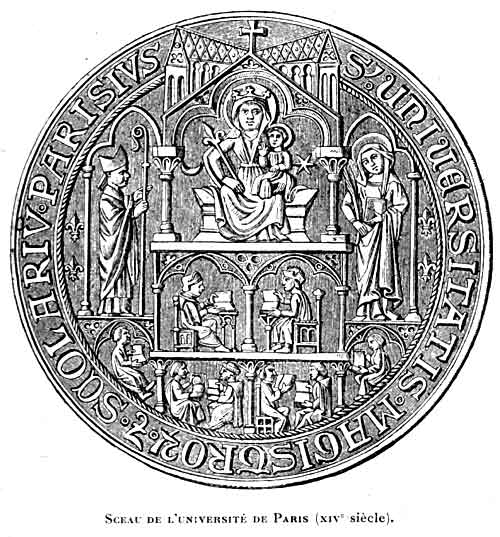

Chaque Nation avait un sceau, des magistrats (procuratores).

Les quatre Nations réunies élisaient un chef, le recteur.

Chargé de la défense des intérêts généraux de toutes les Facultés, le recteur représentait le pouvoir exécutif de l'Université; mais, alors qu'à Bologne le recteur était l'élu d'une corporation riche, aristocratique, celui de Paris était un maître ès arts, de condition modeste, qui n'avait même pas les ressources suffisantes pour entretenir son escorte d'appariteurs.

Toutefois, il avait,comme celui de l'Université bolonaise, le pas sur les prélats, les ambassadeurs, mais sa magistrature était temporaire Cf. l'ouvrage de Du Boulay, Remarques sur la dignité, rang, préséance, autorité et juridiction du recteur de l'Université de Paris.

Chaque Nation empruntait une église, tantôt celle des Mathurins, tantôt celle de Saint-Julien-le-Pauvre, pour y tenir ses réunions, ou pour l'élection du recteur.

La collation des grades, les fêtes académiques se tenaient dans un cloître ou dans le réfectoire de quelque monastère (L'étudiant au moyen âge, par Michel Huisman, in Revue des Cours et Conférences, 15 décembre 1898).

Celui-ci était élu à deux degrés.

Au premier degré, les délégués des quatre Nations des arts et des autres Facultés se réunissaient et choisissaient, pour chaque groupement, quatre électeurs.

Ces grands électeurs, ou intrants, se réunissaient en conclave et, avant la fin du jour, ils élisaient le recteur, qui, une fois élu, était proclamé solennellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par son prédécesseur ; il recevait, de ses mains, les insignes de sa nouvelle fonction :

le béret sur la tête,

la mante d'hermine sur les épaules et, en sautoir,

l'écharpe au sachet de velours, contenant le sceau de l'Université et la clef de la caisse commune.

Les étudiants, convoqués par le recteur, formaient l'Université proprement dite.

Dans les assemblées, on votait avec des fèves, blanches et noires; chaque membre devait y assister au moins trois fois l'an, sous peine de perdre ses droits.

Les professeurs étaient tenus, lors de leur promotion et une fois dans l'année, de prêter serment d'obéissance au recteur; placés sous sa juridiction, ils pouvaient être condamnés non seulement à l'amende, mais être exclus de l'Université.

Il leur était interdit de quitter la ville sans l'autorisation du recteur, ou de l'Université si leur absence durait plus de huit jours.

Les artisans qui travaillaient pour l'Université, tels que les peintres en miniature, les copistes, les relieurs, et aussi les domestiques des étudiants, étaient placés sous la protection de l'Université, lorsqu'ils lui avaient juré fidélité, et devaient se soumettre au recteur et aux statuts ; on choisissait, en outre, tous les ans, un certain nombre de marchands de la ville, qui avaient le privilège de prêter sur gages aux étudiants et qui juraient obéissance aux recteurs, de même que les loueurs de livres.

Le recteur était renouvelé chaque année; les Nations étaient partagées en séries, appelées, chacune à leur tour, à fournir le recteur.

Celui-ci jouissait d'une grande considération ; sa juridiction s'étendait sur tous les membres de l'Université, qui ne pouvaient décliner cette juridiction sans violer leur serment d'obéissance aux statuts (Savigny, Hist. du droit romain au moyen âge, t. III, passim. Paris, 1839).

Ce que nous venons de dire s'applique plus spécialement à l'Université de Bologne ; mais cela se passait de même, à quelques variantes près, dans les autres Universités.

L'Université endroit de Montpellier était administrée par un recteur, élu annuellement et entrant en fonctions le 2 février, et par douze conseillers, également annuels.

Le recteur était pris, à tour de rôle, parmi les trois Nations qui composaient l'Université, c'est-à-dire parmi les Provençaux, les Bourguignons et les Catalans : on comprenait, sous le nom de Nation catalane, non seulement les étudiants de la Catalogne proprement dite, mais encore ceux du Roussillon et du royaume de Majorque.

Deux des conseillers étaient, l'un, chanoine de Maguelone ; l'autre, habitant de Montpellier.

Conseillers, comme recteur, devaient être clercs, issus de mariage légitime : une assemblée tenue à Montpellier en 1313, n'admit, parmi les étudiants en médecine pouvant aspirer à la licence et au doctorat, que les enfants légitimes et cette règle fut appliquée dans presque toutes les Universités.

Sur l'étude et l'exercice de la médecine depuis le dix-neuvième siècle jusqu'à la Révolution française, par L. MONTARIOL (thèse de doctorat de Toulouse, 1912); GERMAIN, op. cit., III, 103-101.

Ils ne pouvaient être âgés de moins de 25 ans.

Leur élection était l'oeuvre du recteur et des conseillers sortants et avait lieu à la majorité relative, la voix du recteur décidant en cas de partage.

Les nouveaux élus prêtaient serment entre les mains de l'évêque. Election d'une part, élément ecclésiastique de l'autre, voilà ce qu'on retrouve à la base de l'organisation universitaire, au moyen âge.

Il est assez remarquable que l'Eglise, en préconisant le système électif et le faisant prévaloir, ait ouvert la voie à l'esprit démocratique et libéral qu'on croit généralement de tout autre essence.

L'élection seule décidait de l'aptitude à la dignité suprême; le plus modeste des étudiants pouvait y prétendre.

Le recteur était toujours pris en dehors de la catégorie des docteurs et, s'il était reçu docteur pendant l'année de son doctorat, il était pourvu à son remplacement, avant qu'il fût arrivé au terme de sa magistrature.

Recteur et conseillers n'étaient donc que de simples étudiants.

Il est vrai que, quand il s'agissait d'une affaire importante, le recteur ne se contentait pas de prendre l'avis de son conseil ; il consultait aussi les docteurs, les licenciés et les bacheliers.

« Voilà, certes, de la démocratie ! »

Ne peut s'empêcher de s'écrier un annaliste des coutumes universitaires (Hist. de la Commune de Montpellier, par A. Germain, t. III, 1851); mais, par une singulière contradiction, cette même Université qui, tout à l'heure, manifestait dans le choix de ses dignitaires des tendances si avancées, sacrifiait au fétichisme aristocratique, en autorisant les étudiants de familles nobles à porter un costume particulier et à prendre place dans les cérémonies avant les licenciés et immédiatement à la suite des docteurs.

II

Ce n'était pas toujours des adolescents qui fréquentaient les écoles de haut enseignement du moyen âge.

Les auditoires des écoles comprenaient nombre d'hommes occupant une certaine situation sociale.

D'aucuns étaient possesseurs de bénéfices ecclésiastiques, ou tenaient un rang dans le monde.

La plupart, toutefois, étaient jeunes, et avaient les qualités et les défauts de leur âge.

Les différentes interdictions, énoncées par les anciens statuts, témoignent assez des désordres qu'à maintes reprises, l'autorité fut obligée de réprimer.

A Montpellier, défense était faite aux membres de l'Université, sous peine d'être mis au ban de la corporation, d'aller danser ou gambader au dehors (Statuts de 1339, chap. v.) ; défense, sous la même peine, de jouer aux dés ou autres jeux de hasard (Les jeux étaient interdits, sous peine de cinq livres d'amende - Savigny, op. cit., III. 191).

Défense aux étudiants de porter des armes d'aucune sorte, sans la permission préalable de l'évêque; défense aux habitants de louer ou de prêter des armes aux étudiants, en cas de rixe.

Les escholiers du treizième siècle, encore un peu barbares et pleins d'exubérance juvénile, échangeaient souvent entre eux, ou avec les gens du roi, des séria pugnorum, coups de bâton ou coups d'épée.

En 1218, l'Official de Paris dut publier une ordonnance, plusieurs fois renouvelée dans la suite, interdisant aux étudiants le port d'armes dans Paris, sous peine d'excommunication.

Leur humeur turbulente ne justifiait que trop dépareilles mesures.

Au point de vue de la discipline, il existait une différence notable entre l'Université de Paris et les universités italiennes; dans celle-là, une peine fort ordinaire était celle du fouet, que l'on infligeait au coupable sur les épaules nues, en présence du recteur et des procureurs.

Cette peine, appliquée déjà au treizième siècle, l'était encore au quinzième, et on la prononçait non seulement contre les simples étudiants, mais contre les bacheliers.

La juridiction de l'Université n'embrassait ni les affaires criminelles proprement dites, ni les affaires civiles ordinaires, mais uniquement celles qui avaient un rapport direct à l'Ecole.

L'Université connaissait des contestations qui s'élevaient, au sujet de l'enseignement, entre les professeurs, ou entre un professeur et ses élèves; elle instruisait les plaintes du recteur offensé par un membre de l'Université, les procès relatifs aux loyers ; elle pouvait prononcer l'exclusion des professeurs, ou des peines disciplinaires contre les étudiants.

Le propriétaire qui refusait de se soumettre à la taxe des loyers voyait ses maisons interdites, c'est-à-dire qu'aucun étudiant ne pouvait y loger.

Cette interdiction était également prononcée contre la maison de celui qui se plaignait à tort d'un étudiant et même contre les maisons voisines, lorsqu'un étudiant avait été volé ou maltraité.

Afin que les étudiants étrangers ne perdissent pas leur temps en recherches, le notarius de l'Université (élu chaque année par les notaires de la ville) devait tenir une liste de tous les appartements à louer.

Dans l'Université de Paris,les escholiers étaient justiciables des tribunaux ecclésiastiques ou des tribunaux criminels ; mais quand la justice séculière les arrêtait, elle les remettait entre les mains des gens de l'évêque.

Le chancelier de Notre-Dame avait seul le droit, concurremment avec le recteur, de retrancher de l'Université les turbulents qui avaient donné matière à poursuites.

A tout prendre, l'étudiant du moyen âge était une puissance; puissance oppressive, tyrannique, avec laquelle devaient compter les pouvoirs publics.

L'opposition religieuse et politique, qui ne pouvait avoir pour organes ni des journaux, ni des livres, s'était réfugiée dans l'École.

« L'étudiant a alors, c'est le vaudeville vivant, frondant le trône et l'autel, le monarque et le pape 1 (Audin, Hist. de Calvin, Paris, 1850, t. I, 18).

III

Est-ce parce qu'ils osaient s'attaquer à l'autorité pontificale que les prédicateurs les ont objurgués ; déjà, au temps de Philippe-Auguste, les sermonnaires se montrent sévères pour les escholiers de Paris.

A les entendre, ce sont des piliers de cabarets, d'infâmes débauchés.

Pierre le Mangeur (Petrus Comestor, ainsi nommé à cause de son appétit de lectures, avait été d'abord doyen de Troyes ; il mourut, dans la retraite, au monastère de Saint-Victor, en 1179, selon les uns, en 1198, suivant d'autres) leur reproche de trop aimer le vin et la bonne chère.

« Pour boire et pour manger, ils n'ont pas de pareils ; ce sont des dévorants à table, mais non des dévots à la messe. Au travail, ils bâillent; au festin, ils ne craignent personne.

« Chaque jour, soir, matin, midi, ils veulent avoir la meilleure table. Ils abhorrent la méditation des livres divins, mais ils aiment à voir le vin pétiller dans leur coupe, et ils l'avalent avec intrépidité »

(La Chaire française au douzième siècle, par l'abbé L. BOUR- GAIN, liv. III, chap. II. Paris, 1879).

Sur ce point, les professeurs eux-mêmes ne prêchaient pas toujours d'exemple.

Pierre de Blois, dans une de ses lettres, sermonne vertement un maître ès arts, devenu, dit-il, de dialecticien de première force, un buveur consommé, egregium potatorem.

« Je passais, dit-il, devant la maison de ce maître, lorsqu'un étudiant en sortit ivre de bière et de vin ; il arrêtait le cheval de son camarade et voulait le forcer à venir boire avec lui »

(De Vaublanc, la France au temps des Croisades, III, 60).

Et le digne ecclésiastique essaye, en accumulant les textes de l'Ecriture, de détourner l'ivrogne de ses habitudes d'intempérance.

Dans une autre circonstance, Pierre de Blois s'élève contre les désordres dont il est le témoin impuissant et attristé :

« Les uns entretiennent des concubines ; les autres abusent des femmes d'autrui, car chacun prend son plaisir comme il l'entend; et, ce qui est le pire, c'est que non seulement ils ne cachent pas leur perversité, mais ils affichent, au contraire, leurs débauches dans des festins et des réunions de buveurs. »

Pierre de Poitiers, chancelier de Notre-Dame (mort vers 1205), insiste également sur la dépravation des étudiants.

« Quelle honte ! nos écoliers vivent dans des turpitudes qu'aucun d'entre eux, dans son pays, parmi ses proches, n'oserait même nommer.

« Ils dilapident, avec des courtisanes, les richesses du Crucifié Leur conduite, outre qu'elle rend l'Église odieuse, est une ignominie pour les maîtres et pour les élèves, un scandale pour les laïques, un déshonneur pour leur nation, et une injure envers le Créateur lui-même ! »

Le chancelier Prévostin, de Crémone, plus précis dans l'articulation de ses griefs, nous montre l'écolier courant la nuit, tout armé, dans les rues de Paris, enfonçant les portes des bourgeois, remplissant les tribunaux du bruit de ses esclandres.

Tout le jour, des meretriculae viennent déposer contre lui, se plaignant d'avoir été frappées, d'avoir eu leurs vêtements mis en pièces et leurs cheveux coupés (L'Université de Paris sous Philippe-Auguste, par Ach. Luchaire).

L'indignation des mystiques, lorsqu'ils s'élèvent contre la corruption des moeurs, se traduit par une crudité d'expression capable de faire rougir les libertins: cette remarque a été consignée, à propos du cardinal Jacques de Vitri, mort en 1244.

Ce prélat, rigoriste s'il en fût, nous a laissé, des moeurs des escholiers, au douzième siècle, un portrait peu flatteur, mais qui semble encore au-dessous de la vérité.

Ivrognes et paillards, nos étudiants étaient, en outre, querelleurs, violents et quelquefois meurtriers.

Ils s'introduisaient, de jour comme de nuit, dans les maisons des bourgeois, pour y enlever leurs femmes, mettre à mal leurs filles, commettre, en un mot, toutes sortes de forfaits (Vallet De Viriville. Histoire de l'instruction publique en Europe. Paris. 1869).

Les femmes de mauvaise vie, écrit le prélat, attiraient de force dans les lieux de débauche les clercs qui passaient dans les rues ou les places publiques.

Que s'il s'en trouvait qui refusaient d'y pénétrer, elles les poursuivaient en les traitant de sodomistes.

Ce vice abominable et honteux avait envahi de telle sorte la cité, à la façon d'une lèpre incurable et d'un venin mortel, qu'on réputait d'honneur d'entretenir une ou plusieurs concubines.

La même demeure abritait en haut les écoles et en bas les lieux de prostitution; en haut, les maîtres faisaient leurs leçons; en bas, les prostituées se livraient à leur honteux commerce.

D'un côté, les prostituées se querellaient entre elles et avec leurs entremetteurs ; de l'autre, les clercs discutaient à haute voix les questions qui leur étaient proposées.

Dès le douzième siècle, Paris passait pour un lieu de délices (locus deliciorum), où les fils de famille venaient faire la fête.

Pierre de Celle écrivait à son ami Salisbury, en 1154 :

« O Paris, comme tu es habile à prendre et à tromper les âmes ! »

Le biographe d'Aldebert, archevêque de Mayence, qui avait fait ses études en France, parle en termes à peu près analogues de cette capitale,

« qui fait couler dans les veines des jeunes gens le poison des plaisirs charnels. »

(La Vie des étudiants parisiens, du douzième siècle au quatorzième siècle ; conférence par M. Levillain, professeur au lycée de Brest, 4 mars 1898).

Une proclamation de l'official de Paris, en 1269, dénonçait toute une classe d'écoliers qui, jour et nuit, se livraient à l'orgie, enlevant des femmes mariées, ravissant des vierges, et, selon la chaste formule de cet acte, « commettant toute sorte d'énormités désagréables à Dieu. »

L'Église s'épouvanta du mal qui s'étendait sur Paris, « comme une lèpre incurable et un poison sans remède », quasi lepra incurabilis et venenum insanabile.

Un saint prêtre, Foulques de Neuilly, parvint,pour un temps, à enrayer la prostitution, en proposant aux bourgeois et aux étudiants d'ouvrir une souscription, pour arracher à leur honteux métier les filles perdues et aider à fonder un couvent à leur intention.

Les bourgeois versèrent plus de mille livres, les étudiants deux cent cinquante : ces derniers, clercs pour la plupart, ne payèrent que par crainte des rigueurs de l'officialité ; sacrifice inutile, d'ailleurs, car les choses restèrent en l'état.

Ce précurseur de M. Bérenger était venu trop tôt, dans un monde trop jeune.

Nous devons nous hâter de dire que Paris n'avait pas le monopole du dévergondage.

Si la « Cité des Lettres », l' «Athènes moderne », attirait le plus grand nombre de jeunes gens dans un centre universitaire « où florissaient les arts, la théologie et le droit », d'autres villes savaient les retenir, moins par l'enseignement qui s'y donnait, que par les moeurs faciles qui y régnaient.

A Cahors, (l'Université de Cahors fut créée, par une bulle du pape Jean XXII, du mois de juin 1332.

Dès l'année 1336, eurent lieu les premières réceptions de docteurs. A la fin du XVe siècle, le nombre des étudiants de cette Université s'élevait à 4.000) [et] en Quercy, les étudiants vont à l'église pour voir les femmes et les filles, celles-ci surtout, qui, parées d'une façon scandaleuse, à demi nues, courent les rues et les places, provoquant les jeunes gens aux plus détestables actions, comme s'exprime un professeur de droit du quinzième siècle.

Dans cette même ville, deux jeunes écoliers avaient enlevé de nuit une jouvencelle, un peu légère à la vérité, demeurant chez son père, honnête travailleur ; ils obtinrent, par fraude, des lettres de rémission de la chancellerie royale; mais le Parlement de Toulouse, examinant à nouveau l'affaire, renvoya les prévenus devant l'official (Les Étudiants de l'Université de Cahors à la fin du quinzième siècle, d'après un document inédit ; Annales du Midi, t. XXII, 1910, par Ch. Samaran).

A Montpellier, la gent écolière n'était pas d'une moralité meilleure; sous ce rapport, les étudiants en droit, les décrétistes, n'avaient rien à envier aux autres étudiants.

Le Liber Rectorum rapporte qu'en 1428, vers Noël, des étudiants en droit, au nombre de six ou sept, en armes et le visage voilé, s'introduisirent pendant la nuit, avec effraction, dans la maison d'une veuve, pour enlever une jeune femme en l'absence de son mari.

On poursuivit l'un des coupables, mais il s'abrita derrière les privilèges de l'Université' et fut renvoyé des fins de la plainte.

En Italie, on était moins indulgent : un étudiant de Bologne fut décapité, en 1321, pour avoir osé enlever la petite-fille du célèbre jurisconsulte Jean Andréa (Gaz. hebd. des sc. méd. de Montpellier, 14 mai 1887).

En dépit des remontrances et des châtiments, nos jeunes gens étaient incorrigibles.

Les examens étaient toujours suivis de réjouissances, qui donnaient lieu aux plus graves abus (Ce n'était pas seulement le jour des examens que les étudiants se montraient turbulents. Parfois, comme ils le firent à Pavie; ils, troublaient les cours, en faisant irruption dans les salles. Ils y entraient, masqués, chantaient, jouaient, commettaient mille insolences. En temps de carnaval, passe encore, mais ils faisaient mieux; alors c'était un usage, en certains pays, que les étudiants dérobassent les livres de, leurs professeurs, à qui ils ne les restituaient que contre la remise d'un florin par ouvrage-Ferrari Da Grado, infrà cit., 25).

Les étudiants se répandaient ces jours-là tumultueusement dans les rues, cherchaient querelle aux bourgeois et à la garde, faisaient des illuminations improvisées, au, risque, d'allumer, des incendies, allaient dans les tavernes se livrer aux pires orgies.

Quand les buveurs sortaient, en état d'ivresse, on devine à quels, excès ils se livraient : Si deux, bandes d'écoliers se rencontraient, appartenant à des « Nations » ennemies, elles commençaient par s'injurier, puis finissaient, par en venir aux mains.

Le guet survenait-il, tous s'accordaient, pour le rosser de concert.

Il n'y avait pas de fête scolaire, sans moult beuveries.

Les statuts des Nations nous révèlent qu'une fois par an, quand l'exercice de l'année se soldait par un excédent, les étudiants, recteur en tête, gagnaient la taverne la plus proche, et y dépensaient le surplus de leurs revenus.

Cf. Notes sur quelques tavernes fréquentées par l'Université de Paris aux quatorzième et quinzième siècles, par Emile Chatelain (Bulletin de la Société de l'Hist. de Paris et de l'Ile-de-France, 25e année, 1898, 87 et suiv ).

Ces tavernes étaient presque toutes situées dans le quartier latin : rue, Saint-Julien-le-Pauvre, rue de la Harpe, rue Saint-Jacques, etc.

Elles n'étaient le plus souvent désignées que par un objet suspendu, sans aucune inscription, qui tenait lieu d'enseigne : l'Arbalèle, l'Ange ou les Deux Anges, le Cerf, le Berceau, le Chaudron.

Les enseignes A l' Image de la Sainte-Vierge étaient nombreuses; il y avait, en outre, des cabarets, à l'Image Ste-Catherine, St- Denis, St-Jacques, St-Jean, St-Julien, St-Louis, St-Michel.

Villon a rendu célèbre la Maison de la Mule, ainsi que celle de la Pomme de Pin.

Les circonstances dans lesquelles on allait manger et surtout boire, étaient nombreuses : un nouveau maitre, un nouveau procureur, un nouveau receveur, un examinateur élu pour interroger les candidats à la licence étaient tenus, de payer à leurs camarades quelques tournées de vin, selon un tarif déterminé.

Un nonce devait arroser ses adieux.

Déléguait-on quelques députés, pour s'occuper de réparations aux immeubles ou au mobilier, ils ne manquaient pas de conclure l'affaire avec des entrepreneurs sur les bancs d'une taverne, aux dépens de la Nation.

Chaque fois qu'un étudiant recevait la licentia docendi, il payait à ses nouveaux collègues un bon diner, arrosé de vins généreux.

Ce banquet était assez coûteux, si nous en jugeons par la lettre d'un étudiant d'Orléans, qui réclamait à son père cent livres (environ 250 francs de notre monnaie), pour fêter son succès.

A Cahors, à la rentrée des cours, il était d'usage que les consuls offrissent des réjouissances qui, en l'an 1367, occasionnèrent 137 livres tournois de dépenses.

A la fin de l'année, c'était de nouvelles fêtes en l'honneur des professeurs et des étudiants qui s'étaient distingués et auxquels on distribuait des coupes et des plats d'argent.

Enfin, trait de moeurs d'une rare simplicité, avait lieu un banquet où, seuls, les plus réputés des professeurs et les plus méritants des élèves étaient admis à manger des confitures, offertes par les consulsl.

Maîtres et étudiants vivaient en commun rarement, les étudiants s'éloignaient du quartier de l'Université; ils ne passaient le Petit-Pont, que pour se rendre dans quelque établissement de la Cité renommé pour son vin.

Les professeurs accompagnaient leurs élèves dans les expéditions nocturnes et prenaient leur part, qui n'était pas toujours la moindre, de leur dissipation.

Couverts des immunités dont jouissait l'Université, professeurs et élèves se croyaient tout permis ; d'autant que la royauté les protégeait presque ouvertement, les exemptant d'impôts,des comblant de franchises, cherchant par tous les moyens à se les concilier.

Les médecins étaient dispensés de faire la garde,de nuit et de jour, aux portes de la ville et de la collecte des tailles. Des lettres patentes, du 12 février 1360, exemptèrent « les maîtres lisans et étudians en l'Université de Paris, de port, gabelles, impositions, aydes et subsides ».

Une déclaration du 26 septembre 1369 étendit cette exemption aux écoliers, libraires, enlumineurs et parcheminiers.

Dès 1350, Jean Ier, à Lyon, dans une lettre portant les privilèges de la ville d'Aigues-Mortes, édictait : « Les pauvres, les veuves, les pupilles, les notaires, les jurisconsultes, les physiciens, les médecins ne seront pas obligés de servir, ni d'envoyer personne à leur place » (Montariol, Sur l'étude et l'exercice de la médecine depuis le quatorzième siècle jusqu'à la Révolution française, thèse de doctorat en médecine de Toulouse, 1912).

Charles V, en confirmant, par des Lettres du 16 mars 1379, l'exemption des tailles et des impôts, en faveur des maîtres et étudiants de l'Université de médecine de Montpellier, reconnaît expressément qu'ils jouissent de celte exemption de temps immémorial (Germain, op. cit., III, 105).

Les rois de France, successeurs de Charles V, ont non seulement maintenu, mais étendu les privilèges et exemptions accordés aux médecins.

Henri II d'Angleterre, dans sa rivalité avec Thomas Becket, prenait les étudiants de Paris comme arbitres, Philippe le Bel s'appuyait sur l'Université dans sa lutte contre Boniface VIII.

Il avait assez bien traité les écoliers, pour que ceux-ci lui rendissent, en échange, quelques services; outre qu'il les avait dispensés de donner des arrhes aux bourgeois, pour l'acquittement des loyers, il avait affranchi les objets à leur usage de tous droits de péage sur ses terres ; il avait négocié pour obtenir de ses vassaux la même immunité.

A un seigneur qui résistait à ses injonctions, le roi mandait :

« Nous croyons qu'il est dû de grands égards aux travaux, aux veilles, à la disette de toutes choses, aux peines et aux périls qu'endurent les étudiants, en vue d'acquérir la perle précieuse de la science.

Nous considérons qu'ils quittent souvent leurs amis, leurs parents, leur patrie, qu'ils viennent de pays éloignés, afin de satisfaire la soif ardente qu'ils ont de puiser à la source des eaux vives, dont ils inondent ensuite toutes les parties du monde. »

(Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. IV, 165 ; cité par Alf. Franklin, la Vie privée au temps des premiers Capétiens, t. II. Paris, Émile-Paul, éditeur).

Philippe-Auguste avait mis sous la dépendance de l'Université le prévôt de Paris, chef de la justice dans la capitale.

Le prévôt était dit « conservateur des privilèges de l'Université » et, à ce titre, il prêtait serment entre les mains du recteur, ce qui le plaçait vis-à-vis des maîtres et des écoliers dans une sujétion absolue.

Ce vasselage persista jusqu'aux premières années du dix-septième siècle.

Les prérogatives dont jouissaient les étudiants rendaient à peu près illusoire l'action de la police.

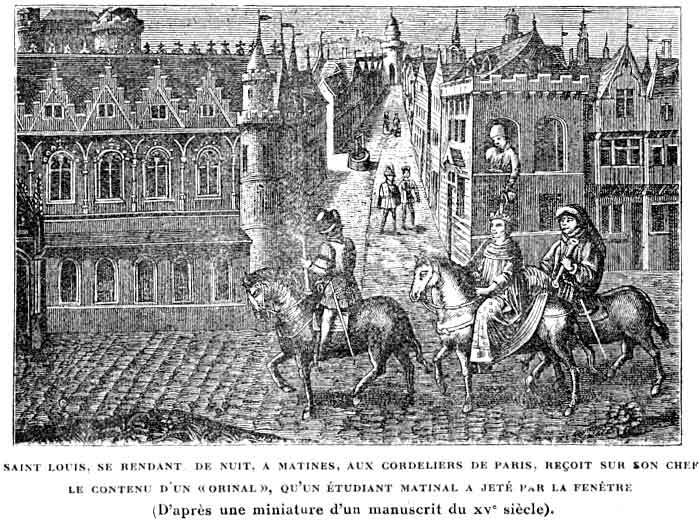

La miniature, qui représente saint Louis recevant sur le chef le contenu d'un vase innommable, tandis qu'il se rendait, de nuit, à matines, aux Cordeliers de Paris, et ordonnant non seulement de ne pas punir le coupable, mais de lui octroyer une riche prébende, parce qu'il ne pouvait être qu'un écolier studieux, pour veiller encore à cette heure, cette curieuse miniature donne une idée de l'indulgence que ce souverain témoignait aux « Universitaires ».

Philippe-Auguste disait d'eux :

« Un sont plus hardis que les chevaliers.

Ceux-ci, couverts de leurs armures, hésitent à se battre ; les clercs, à la tète tonsurée, qui n'ont ni haubert, ni heaume, se jettent les uns sur les autres, en jouant du couteau."

Pareille tolérance ne pouvait qu'encourager ces derniers à s'insurger contre l'autorité, qui osait mettre une entrave à leurs coupables fantaisies.

Les rixes se multipliaient entre étudiants et bourgeois, ces derniers soutenus par le prévôt du roi, c'est-à-dire par la police.

Celle-ci finissait par avoir le dessus, mais ce n'était pas sans qu'il y eût, de part et d'autre, effusion de sang, comme dans les circonstances que nous allons narrer.

Nous en empruntons le récit, pittoresquement imagé, au savant historien de l'Université sous Philippe-Auguste, le regretté Achille Luchaire.

Un clerc d'une grande famille allemande, qui avait été proposé pour l'évêché de Liège, étudiait à Paris.

Son domestique, entrant dans une taverne acheter du vin, se querelle avec de (marchand; il reçoit des coups et on lui brise sa cruche.

Furieux, des étudiants allemands prennent fait et cause pour leur compatriote. Ils envahissent la boutique et laissent le tavernier à demi mort.

Grand émoi dans la bourgeoisie parisienne : ce n'était pas, cependant, la première fois qu'elle avait à se plaindre des écoliers.

Le prévôt de Philippe-Auguste, suivi des bourgeois en armes, entre dans la maison des clercs allemands, pour arrêter les coupables, qui résistent.

La police, comme il arrive trop souvent, eut la main lourde. Cinq universitaires, dont plusieurs clercs, restèrent sur le carreau. Sans plus tarder, maîtres et étudiants portent plainte au roi.

Ils menacent de suspendre les cours et de quitter Paris, si l'on ne châtie pas les meurtriers.

Une grève de professeurs, la cessation des cours!

Aujourd'hui, l'inconvénient serait grave; au temps de Philippe-Auguste, le fait était considéré comme une calamité publique, presque comme une offense à la religion.

L'importance de l'Université de Paris pour le recrutement du clergé était telle, qu'une suspension de l'enseignement équivalait à un arrêt brusque dans la vie ecclésiastique de l'Europe.

Le roi de France accorda tout ce qu'on lui demanda.

Le prévôt de Paris fut jeté en prison, avec ceux de ses complices qu'on put retrouver.

Une partie des meurtriers ayant pris la fuite, Philippe fit démolir leurs maisons et arracher leurs vignes.

Un peu plus tard, les écoliers priaient le roi de relâcher le prévôt et les autres détenus, condamnés à la prison perpétuelle, mais à la condition qu'on leur remettrait les coupables : on les fouetterait dans une école, puis on les tiendrait quittes de leur peine.

Philippe-Auguste refusa, disant qu'il était de son honneur de ne pas permettre que des hommes du roi fussent châtiés par d'autres que par le roi.

Trente ans plus tard, survenait un nouvel incident.

Le 26 février 1229, quelques étudiants, Flamands et Picards, étaient allés prendre leurs ébats à Saint-Marcel ; après avoir joué, on se mit à boire, et quand on eut bien bu, on en vint à se disputer aigrement avec le cabaretier, qui avait l'audace de vouloir se faire payer son dû.

Mal lui en prit, il fut roué de coups par les écoliers.

A ses cris, des voisins accourent, et après force horions, parviennent à délivrer des mains des clercs l'infortuné aubergiste.

Mais ceux-ci ne se tiennent pas pour battus; le lendemain, ils reviennent en nombre, armés d'épées et de bâtons, saccagent la taverne et, bousculant tout, sans distinction d'âge ni de sexe, rouent de coups hommes, femmes, enfants, tous ceux qui se présentent sur leur passage.

Dès la nouvelle de l'événement, le prieur de Saint-Marcel porte plainte au légat et à l'évêque.

La régente, Blanche de Castille, prescrit à son lieutenant de police de mettre à la raison les fauteurs de trouble.

D'après un historien du temps (Mathieu de Paris, cité par R. Délègue, De l'Université de Paris (1224-1244). Paris, 1902) les innocents payèrent pour les coupables : des étudiants qui jouaient entre eux aux portes de la ville et qui n'avaient pris aucune part aux violences commises, furent saisis et fort malmenés ; à en croire le narrateur, la police, bien qu'elle les eût vus sans armes, les avait dispersés, après avoir tué les uns et blessé les autres.

Ceux-là seuls avaient échappé, qui s'étaient cachés dans les vignes et dans les carrières.

Si le tableau est poussé au noir, il semble néanmoins, qu'il y ait eu, quelques victimes ; ce qu'apprenant, le Pape, dans des lettres adressées à, l'évêque de Paris, au roi. et à la régente, réclama justice des vexations subies par les étudiants.

Les maîtres de l'Université, après avoir suspendu, leurs cours, se présentent devant la régente et le légat, pour demander réparation.

Ils s'indignent que, pour une faute imputable à quelques clercs, l'Université tout entière en subisse, le dommage et réclament sur l'heure le châtiment de l'officier de police qui a fait preuve de tant de brutalité.

Ce que, trente ans avant, un monarque absolu avait accordé, la reine-régente n'hésita pas à le refuser: cette souveraine impérieuse, ayant voulu avoir raison de la communauté naissante, celle-ci décrétait la suspension des cours...

Le 27 mars (1229), les maîtres prennent d'énergiques, résolutions : ils décident, d'un commun accord, que si, trente jours après Pâques, satisfaction n'est pas donnée à l'Université, ils quitteront Paris pendant six ans ; durant ce laps de temps, tout enseignement, public ou privé, sera suspendu dans la capitale.

La régente restant obstinée dans sa détermination, les universitaires ne se montrèrent pas moins fermes dans leur résolution.

Au terme fixé, maîtres et élèves quittaient Paris, se répandant en tous lieux : les uns, se dirigeant vers Reims, alors célèbre pour les lettres et la philosophie; les autres, vers Angers, qui devint le principal centre d'émigration.

A Angers, les étudiants faisant maigre chère, se plaignirent qu'on leur vendait « de mauvais pâté à un prix excessif ; que le sel y était trop cher et mêlé de sable et de poussière ».

Les Toulousains, ayant eu vent de leurs doléances, s'offrirent à recueillir les plaignants.

Un prospectus-réclame, émanant des membres de l'Université languedocienne, vantait la beauté du site, la salubrité du climat, les mille avantages que Toulouse réservait aux étudiants.

A entendre ces beaux parleurs, leur pays est « une terre promise, où coulent le lait et le miel, où verdoient les pâturages féconds, où pullulent les arbres fruitiers. L'air y est supérieur à celui de toutes les autres régions ».

Les escholiers trouveront à Toulouse le pain, le vin, la viande, le poisson, à un prix qui défie toute, concurrence.

Comment résister à une pareille invite ?

Mais la capitale du Languedoc n'attira, qu'une partie des dissidents ; certains poussèrent jusqu'en Italie, dont les Universités, celle de Bologne en particulier, étaient des plus florissantes.

Quelques-uns se rendirent en Espagne; d'autres avaient préféré passer le détroit et se réfugier en Angleterre, dont le roi leur avait fait les plus flatteuses avances.

Compatissant aux maux et aux tribulations qu'une loi inique leur faisait endurer à Paris, Henri VIII mettait à la disposition de ceux qui voulaient venir étudier en Angleterre, des villes, des bourgs et des propriétés, dont ils pourraient jouir en toute liberté.

Plusieurs allèrent se fixer à Oxford, d'autres à Cambridge.

Cet exode produisit, dans toute l'Europe, une impression profonde.

A Paris, on feignit, en haut lieu, de ne pas s'en émouvoir.

Le légat et l'évêque, loin de chercher à apaiser la querelle par une mesure de conciliation, excitaient, au contraire, à la haine contre les clercs, maîtres et écoliers furent excommuniés.

Le concile provincial de Sens alla jusqu'à priver du revenu de leurs bénéfices, pendant deux ans, les maîtres et étudiants retirés à Angers; quant à ceux qui en étaient dépourvus, il leur était interdit d'en posséder jamais, s'ils ne se soumettaient sans retard.

Les écoliers se vengèrent du légat et de la régente, en répandant contre eux les bruits les plus malveillants.

Mais l'Université ne s'en tint pas à la guerre d'épigrammes, elle en appela au pape des sentences portées contre elle.

Le pontife n'avait pas attendu cette démarche pour intervenir.

Tout en conseillant au roi et à l'évoque de Paris de donner satisfaction à l'Université, il demanda aux maîtres et étudiants de lui sou mettre leurs revendications.

Enfin, après deux années de longues et laborieuses négociations, un traité de paix était signé entre les belligérants.

Louis IX consentait à recevoir une délégation de l'Université, et après avoir écouté avec bonté ses doléances, il donnait des ordres, pour que, désormais, les bourgeois laissassent vivre les écoliers en paix et sécurité, obtenant de ces derniers, en échange, qu'ils auraient à l'avenir une conduite moins dissipée.

Peu après, Grégoire IX publiait une bulle confirmant et précisant les privilèges de l'Université et, pour mettre en tous lieux les membres de la corporation à l'abri des violences ou des exactions, il mandait ses volontés non seulement à Paris, mais à Reims, Amiens, Soissons, etc., partout où professeurs et élèves avaient été plus ou moins molestés.

IV

Si, dans les différends qui survenaient entre les étudiants et l'autorité, les premiers arrivaient presque toujours à triompher, c'était grâce surtout à la solidarité étroite qui unissait maîtres et élèves.

Cette solidarité faisait leur force.

Couverte de ses privilèges et immunités, l'Université avait conscience de son pouvoir.

Pour savoir ce qu'il en coûtait, au début du quinzième siècle, d'attenter à ses droits, écoutez l'anecdote que nous conta naguère M. Maire, le sympathique et érudit bibliothécaire de la Sorbonne.

En 1404, les pages de Charles de Savoisy, seigneur de la Cour, se prirent de querelle avec les étudiants ; pendant une procession que l'Université faisait en l'honneur de sainte Catherine, et, armés comme ils l'étaient, les pages en blessèrent plusieurs.

L'Université cessa ses cours, suspendit tous ses exercices et demanda justice au Roi.

Gerson porta la parole au nom de l'Université. La sentence prononcée, en présence du Roi, à l'hôtel Saint-Pol, fut excessive de sévérité.

Elle portait que « la maison de Savoisy serait démolie ; que ce seigneur fournirait le fonds de 100 livres de rente perpétuelle pour fonder cinq châtellenies; qu'il paierait 1.000 livres de dommages-intérêts aux blessés et 1.000 livres à l'Université ».

Ses gens, auteurs de cette agression, furent fouettés par le bourreau, condamnés à faire amende honorable en chemise, puis bannis du royaume.

Trois ans à peine s'étaient écoulés que survenait un nouvel épisode, non moins tragique et où l'Université ne paraît pas avoir joué un rôle des plus honorables.

Le prévôt de Paris, le sire de Tignonville, avait fait arrêter deux étudiants convaincus de crimes multiples, Légier Dumoussel et Olivier Bourgeois ; il avait offert de remettre les coupables à la justice de l'Université; mais, sur sa réponse qu'elle désavouait de pareils membres, ils furent condamnés à être pendus et exécutés.

Le duc de Bourgogne, ennemi personnel de Tignonville, souleva contre ce dernier les étudiants de la Nation de Normandie, qui excitèrent les passions de tous leurs confrères.

Sermons et études furent suspendus; l'Université, en corps, se rendit auprès du Roi, le menaçant de se retirer hors de la ville de Paris, si justice ne lui était accordée.

Un arrêt du Conseil déclara que le prévôt avait agi avec imprudence; il lui ordonna d'aller, en personne, détacher du gibet les deux corps des coupables, de les baiser sur la bouche et de payer les frais du convoi, qui serait conduit par le bourreau vêtu d'un surplis; le sire de Tignonville et tous ses gens devaient suivre le convoi ; il fut ensuite destitué et remplacé par Pierre Desessarts.

Les corps des deux étudiants furent inhumés dans le cloître des Mathurins et le monument qu'on leur éleva les représente attachés au gibet, avec une inscription relatant cet événement :

« Ci-dessous gisent Légier Dumoussel et Olivier Bourgeois, jadis clercs, écoliers et étudians en l'Université de Paris, exécutés à la justice du Roi notre bon Sire, par le prévôt de Paris, l'an 1407, le vingt-sixième jour d'octobre, pour certains cas à eux imposés ;

lesquels, à la poursuite de l'Université, furent restitués et amenés au parvis de Notre-Dame, et rendus à l'archevêque de Paris comme clercs, et aux députés de l'Université comme suppôts d'icelle, à très grande solennité ;

et de là en ce lieu-ci furent amenés pour être mis en sépulture, l'an 1408, le dix-huitième jour de mai, et furent lesdits prévôts et son lieutenant démis de leurs offices, à la dite poursuite, comme plus à plein appert, par lettres patentes et instruments sur ce cas :

priez Dieu qu'il leur pardonne leurs péchés.

Amen. »

En 1440, des huissiers avaient arraché de force, du couvent des Augustins, un maître en théologie, malgré la résistance des religieux qui avaient pris son parti; plusieurs de ces derniers furent blessés et l'un d'eux fut tué.

Les Augustins étant membres de l'Université, celle-ci prit aussitôt leur défense et demanda justice, menaçant de fermer les écoles, si elle ne lui était pas accordée.

Les huissiers, condamnés à faire amende honorable, nu-pieds et une torche à la main, furent ensuite bannis.

Un bas-relief, représentant la scène de l'amende, fut placé au coin de la rue des Grands-Augustins et du quai de la Vallée. Ce bas-relief se trouve aujourd'hui au musée Carnavalet (Albert Maire).

Souvent l'autorité royale se brisa contre l'Université, qui s'affranchissait de toute tutelle, ne reconnaissant que sa juridiction propre et pratiquant le droit de coalition et le droit de grève, si justice lui était refusée.

Contre le Chancelier, contre les rois mêmes, l'Université invoquait la protection du Saint-Siège; mais elle ne se montrait pas toujours docile aux instructions ou aux ordres pontificaux.

Pas plus que les laïques de Bologne n'ont incarné, au moyen âge, l'esprit révolutionnaire, les clercs de Paris n'ont été, comme on le croit communément, les représentants de l'esprit conservateur.

La démocratie universitaire de Paris était moins orthodoxe que l'aristocratie bolonaise, sous des apparences moins indépendantes.

Ne possédant ni palais, ni revenus fonciers, elle était libre de toute attache et pouvait à sa volonté se transporter ailleurs; rien que la menace de cesser les cours suffisait à lui faire donner satisfaction.

V

A cette époque, les vacances étaient rares, en dehors de la période prolongée durant laquelle, comme de nos jours, les travaux scolaires étaient complètement suspendus.

C'est tout au plus si, à l'occasion de fêtes plus ou moins solennelles, on chômait pendant une demi-journée ; un, deux, rarement trois jours entiers.

A Pâques, à Noël et à la Pentecôte, il y avait trois jours et demi de congé.

Les jours de l'arrivée d'un personnage illustre dans la capitale ; ceux où l'Université assistait, en corps, aux obsèques de l'un de ses membres ou d'une personnalité éminente, donnaient prétexte à des congés exceptionnels.

II y avait quelques habitudes locales : à Montpellier, il était de coutume que, le mercredi, on ne chômât en l'honneur d'Hippocrate, qu'autant qu'il n'y avait pas de fête religieuse dans la semaine.

Les cours de la Faculté étaient suspendus huit jours avant Noël et huit jours après; durant les trois jours qui précèdent l'ouverture du Carême et pendant toute la quinzaine de Pâques. (Germain, op. cit., 29; cf. Dubouchet, th. cit.)

Que devenaient les étudiants pendant ce chômage forcé ?

A Cahors, dont l'Université était très prospère, et où les étudiants affluaient non seulement des provinces voisines (Albigeois, Rouergue, Auvergne), mais où il en arrivait jusque du Berry, les étudiants, plutôt que de se rendre aux cours, envoyaient leurs répétiteurs à leur place, préférant aller s'ébaudir au bord de l'eau, dans le pré de Valentré, au bout du pont de pierre.

Ils élisaient des abbés de Mal-Gouverne, sortes de princes de la Basoche, entourés d'une cour de ducs, de comtes et autres suppôts, et chargés de rendre, avec un accusateur public, une justice grotesque et expéditive.

Quand ils avaient bien ripaillé, les querelles ne tardaient pas à s'ensuivre et on allait en découdre sur le pré Valentré, le Pré-aux-Clercs de l'endroit.

Souvent, il en coûta la vie aux jeunes risque-tout...

A Paris, les jours de congé ordinaires, la plus grande distraction des écoliers était la promenade du Pré-aux-Clercs, vaste prairie, s'étendant le long de la Seine, depuis la clôture de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, jusqu'à l'emplacement approximatif de la Chambre des députés actuelle.

Les étudiants s'y livraient à leurs jeux habituels, dont Rabelais nous a conservé l'interminable énumération.

Parfois, trompant la surveillance des moines, ils envahissaient les vignes de l'abbaye voisine et, ne se contentant pas de détacher le raisin, allaient jusqu'à arracher les ceps.

Les plus audacieux essayaient de forcer les portes du couvent, au risque de recevoir les projectiles que les religieux leur envoyaient avec leur arbalète et, plus tard, avec leur arquebuse.

Le Pré-aux-Clercs était une occasion incessante de rixes.

L'Université soutenait qu'il était sa propriété exclusive, qui lui venait, disait-elle, de Charlemagne.

Les moines de Saint-Germain répliquaient qu'il avait été postérieurement acquis par un de leurs abbés.

La querelle dura quatre ou cinq siècles, jusqu'à ce que la Cité fût couverte de constructions.

Outre la question de propriété, il s'en éleva une autre, relative au droit de pêche, dans le fossé assez poissonneux qui traversait une partie du pré et venait aboutir à la Seine.

Les escholiers prétendant y pêcher, les moines s'y opposèrent et envoyèrent leurs vassaux les chasser.

Vers 1270, il y eut à ce sujet une bataille, où trois des premiers trouvèrent la mort.

Pour bien affirmer le droit de propriété de l'Université, chaque année, le jour de Pâques et, plus tard, le lendemain, le recteur, les quatre procureurs des Nations et les quatre intrants se rendaient solennellement à Saint-Germain, avec le scribe de l'Université et huit bedeaux portant des faisceaux.

Ils y entend aient la messe, puis faisaient le tour d'une partie du pré; le scribe dressait du tout un instrumentant.

En 1315, un particulier s'étant permis d'ensemencer en blé une partie du pré, l'Université se réunit tout exprès, pour délibérer sur cet empiétement; il fut décidé que le blé serait arraché et, séance tenante, le recteur, se rendant sur les lieux, ordonna aux nombreux escholiers qui l'avaient accompagné, d'exécuter cette décision : ce fut, on le présume, l'affaire d'un instant.

VI

Lors des grandes vacances qui, à Paris, à Oxford et à Bologne, allaient du 7 septembre au lendemain de la Saint-Luc, soit le 19 octobre, quantité d'étudiants, en raison des faibles ressources dont la plupart disposaient, ne pouvaient quitter la ville où ils poursuivaient leur instruction.

Car c'était toute une affaire que d'entreprendre un voyage de quelque durée : outre que les moyens de communication n'étaient guère aisés, il fallait, pour se mettre en route, être bien lesté.

Quand les étudiants voyageaient, ils jouissaient de nombreuses faveurs.

Sur une lettre établissant leur identité, les couvents leur offraient gratuitement l'hospitalité; quand ils se trouvaient en vacances dans leur ville natale, ils bénéficiaient encore des privilèges universitaires et ils ne se faisaient pas faute d'en profiter : pour les délits graves, ils n'étaient pas tenus de comparaître devant les juges.

En dépit de tous ces avantages, ils se mettaient rarement en route et ne revoyaient pas leurs parents avant la fin de leurs études.

Le maigre pécule dont la plupart disposaient leur suffisait à peine pour se loger et se vêtir.

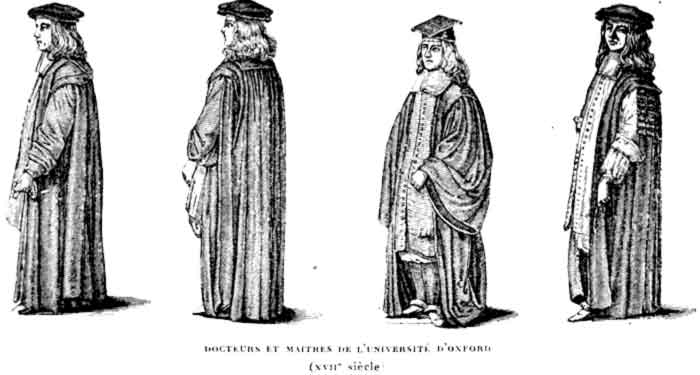

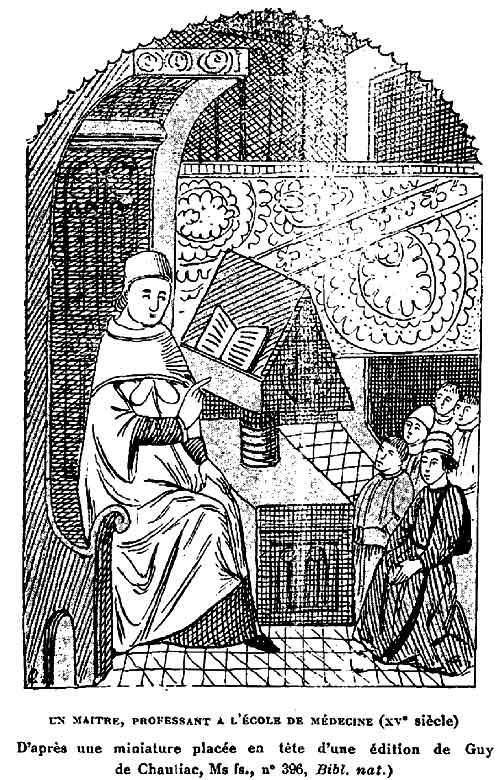

Pour le costume que portaient les étudiants et leurs professeurs, nous sommes suffisamment renseignés tant par les vignettes des manuscrits que par la lecture des statuts de l'antique Université.

Un statut, promulgué en 1215 par le cardinal Robert de Courçon, stipule que :

« nul maître lisant ès arts ne soit autrement vêtu que d'une chape ronde et noire, longue jusqu'aux talons, du moins lorsqu'elle est neuve ; il lui est, toutefois, permis d'y joindre le manteau.

« Qu'il n'ait pas sous sa chape des souliers lacés, et jamais en forme de liripipion »

ce qui signifie : largement recourbés au bout et semblables à l'appendice du chaperon des élégants de ce temps, appendice nommé liripipion.

Les étudiants portaient une robe ou cape grise, ne traînant pas tout à fait à terre.

Certains, se conformant aux prescriptions d'Urbain V, la por- taient rouge.

A Paris, il était expressément défendu « de porter dedans les collèges, chappeaux, reistres et manteaux et registres vestues », sous peine de confiscation et d'amende arbitraire pour la première fois et de prison pour la seconde. Les étudiants devaient se :

« vestir selon leurs états, porter bonnets ronds, robes à manches, et chapperons à bourrelets, et ne porter aucunes grosses chausses ni découpées, lesquelles en cas de contravention seront déclarées acquises et confisquées au profit des pauvres ».

Gazette hebd. des sc.méd. de Montpellier, 1887, n° 21.

Deux siècles plus tard, un nouveau règlement recommandera aux bacheliers et aux autres écoliers, lorsqu'ils paraîtront en public avec leur compagnie, de s'habiller décemment, à savoir :

d'une robe longue, fermée et flottante ; d'être coiffé d'un chaperon à longue cornette, avec l'épitoge, si son grade le comporte ; enfin, d'être chaussé de souliers courts.

Etaient interdits les habits courts, étroits, serrés à la taille, ouverts par devant, dégagés au cou ; les chaperons à bourrelets, à pointes, à becs, à farcitures ; les souliers longs, pointus et recourbés.

La chape ronde était l'insigne de la licence; les docteurs se couvraient la tête d'un bonnet, dont la forme a varié avec les temps et suivant les Nations.

Un compte de la Nation d'Allemagne de l'Université de Paris, nous révèle que, pour son entretien, l'étudiant du quinzième siècle employait, en moyenne, trois livres par semaine : dans cette somme, n'étaient comprises ni les consommations au cabaret, ni les pertes au jeu, ni les dépenses galantes ; pas davantage le loyer de la chambre et les gages des domestiques, quand l'étudiant en avait à son service.

Pour les étudiants pauvres, et c'était le plus grand nombre, la question du logement était une grave préoccupation.

L'acte le plus ancien qui se rapporte à cette question date de l'an 1215, et c'est un cardinal qui l'a promulgué.

Pouvoir est donné aux maîtres et écoliers, édicte Rober de Courçon, de contracter aussi bien entre eux qu'avec des personnes étrangères, des pactes ou obligations, passés de bonne foi, avec une clause pénale ou sous la foi du serment, en ce qui concerne la taxe de la valeur des loyers (Mémoires de la Société de Paris et de l'Ile-de-France, t IV (1877), 140 et suiv.).

A la lecture de cet article, il n'est pas téméraire de conjecturer que, dans les premières années du treizième siècle, les écoliers avaient quelque difficulté à trouver un logement ; que les propriétaires ne se souciaient pas de les abriter, et qu'ils s'en sont plaint assez fortement, pour que l'autorité ecclésiastique s'en soit émue.

Mais il faut croire que l'autorité d'un cardinal, fût-il légat du Saint-Siège, n'en imposait pas beaucoup, pour que, les mêmes abus persistant, on ait eu recours aux bons offices du souverain pontife lui-même.

Le pape Grégoire IX, par ses lettres du 14 avril 1231, intervenant en faveur des écoliers de Paris, supplia le bon roi Louis IX de leur accorder le droit de faire établir la taxe des loyers à leur usage : deux maîtres de l'Université et deux bourgeois, élus par leurs concitoyens et agréés par l'Université, furent chargés de taxer les loyers.

Les commissaires taxateurs évaluaient chaque année la location des immeubles, susceptibles de servir d'habitation privée ou d'école publique et ce, pour l'année entière.

Le difficile était de faire accepter, par toutes les parties intéressées, une décision qui portait une aussi grave atteinte à des droits jusqu'alors reconnus.

La cupidité des propriétaires, qui ne consentaient pas de bonne grâce à se laisser dépouiller de leur privilège, était un obstacle sérieux, il ne fut pas le seul : il fallut contenir les rivalités des étudiants et de leurs maîtres, qui se disputaient à prix d'argent et souvent s'enlevaient sans scrupule, par une enchère déloyale, l'habitation ou le local que le premier détenteur croyait s'être assuré.

Un nouveau statut, promulgué en 1244, vint mettre un terme à ces discussions ; entre autres articles, il y est énoncé que

nul ne s'emparera de la salle d'école, occupée par un régent, tant que celui-ci y donnera des leçons et s'acquittera des obligations par lui contractées envers le propriétaire ;

nul, moyennant surenchère, ne se rendra locataire d'une maison louée par un autre;

nul ne paiera, pour une école, un loyer supérieur au prix de la taxe ;

nul, enfin, ne se rendra locataire d'une maison, tant que ceux qui l'occuperont voudront y demeurer et qu'ils s'acquitteront de leurs obligations, conformément à la coutume de Paris.

Le bourgeois demandait-il un prix supérieur à celui qui avait été taxé, sa maison était mise en interdit pendant cinq ans, et l'écolier ou maître qui, en dépit de l'interdiction, allait y loger, était, après avertissement, déchu des droits et privilèges universitaires.

Cette dernière clause était l'unique sanction, mais une sanction efficace, des mesures prises pour modérer la cherté des loyers.

Les moyens de se loger se multipliant pour les étudiants, le prix des logements baissa en rapport et la taxe des loyers, devenue moins utile, tomba peu à peu en désuétude ; à partir de 1277, on n'en trouve plus trace, à Paris du moins ; on la retrouve, en 1290, à Oxford, mais il ne semble pas qu'elle y ait été longtemps maintenue.

Bien que l'exploitation des étudiants fût, autrefois, comme aujourd'hui, une industrie lucrative, il y avait nombre de propriétaires qui ne tenaient que médiocrement à les avoir pour locataires ; cela se comprend, quand on voit cruelles étaient les exigences de ces derniers.

Le logeur possédait-il un cheval, il devait le prêter, — contre une somme convenue, il est vrai, — à l'étudiant, son locataire, pour aller au cours et en revenir ; celui-ci s'engageait à ne pas maltraiter la bête et à se contenter de la cravache et des éperons, sans jamais se servir du bâton.

Quand le jeune homme était mauvais cavalier, on exigeait de lui un cautionnement, et on ne lui confiait la bête qu'avec un serviteur pour l'accompagner, au cas qu'il survînt un accident.

L'animal tombait-il, et cette chute avait-elle des conséquences, l'étudiant proposait au logeur de lui payer une indemnité, qu'il fixait de son plein gré, ou qu'appréciaient des experts.

Si le maître de la bête n'acceptait pas l'offre qui lui était faite, l'animal était attaché à la porte devant deux témoins, et laissé là, sans autre forme de procès.

Ce n'étaient pas les seuls ennuis que le propriétaire eût à essuyer de la part de son locataire.

Si, pour des raisons quelconques, celui-ci s'en allait avant l'expiration de son bail, il ne payait que le temps qu'il avait séjourné dans la maison qu'il quittait.

Durant le temps de sa location, il pouvait chasser, de plein droit, ceux qui l'importunaient, ceux qui interrompaient son sommeil ou son travail, tels que les serruriers, menuisiers, etc.

Son logement était un véritable lieu d'asile : la police ne pouvait l'y saisir, ni ses créanciers l'y poursuivre.

Les malfaiteurs n'avaient pas tant de scrupules : ils s'introduisaient dans la demeure des étudiants qu'ils savaient dehors, les dévalisaient et poussaient l'indélicatesse jusqu'à coucher dans leurs propres lits !

A Montpellier, le fait se reproduisit si fréquemment, que les élèves qui devaient sortir la nuit pour aller travailler en commun, durent faire garder leur chambre par un veilleur, qu'ils se cotisèrent pour payer.

Les plus pauvres louaient une maison entière, qu'ils occupaient depuis le haut jusqu'en bas, se groupant, soit par pays, soit par affinité réciproque.

Parfois, les gradués en médecine, en droit ou en apothicairerie, hébergeaient les fils de leurs collègues.

Les professeurs ne dédaignaient point d'offrir — moyennant finances — la table et le lit à quelques-uns de leurs élèves.

Plusieurs couchaient dans la même chambre; la chandelle étant considérée comme un objet de luxe, on s'en passait.

Rien n'était introduit dans le logis commun, sans le consentement de tous.

Si le logeur se montrait peu sévère sous le rapport des fréquentations, par contre, les étudiants ne lui permettaient d'amener chez eux, sans leur autorisation, meretrices aut homines perversos, aut unum sludentem rixosum.

S'il changeait l'ordre du local, s'il abattait, par exemple, des arbres qui l'ornaient, force lui était de restituer le montant intégral du loyer.

Dans cette communauté, il y avait toujours un domestique, payé proportionnellement au nombre de ceux qu'il servait.

On devine à quelles besognes on l'employait ; mais, comme il était assez mal rétribué, il ne craignait pas de voler et de faire la contrebande, en se couvrant des privilèges de son maître.

VII

De bonne heure, on avait songé à fonder, pour les écoliers sans fortune, des maisons de charité, des Hospitia ou collèges, où l'on admettait les étudiants pauvres, à qui on donnait gratuitement, outre un asile, le vivre et le couvert : ainsi naquit la Sorbonne, en 1256.

Le point de départ de ces créations fut l'acte charitable, par lequel, en 1180, un bourgeois de Londres, du nom de Josce ou Joce, revenant de Jérusalem, acheta une salle de l'Hôtel-Dieu de Paris et fonda une rente, qui permit d'entretenir et de coucher dix-huit clercs écoliers.

En retour, ceux-ci se chargeaient de veiller, à tour de rôle, les morts de l'hôpital et de porter, aux enterrements, la croix et l'eau bénite.

Plus tard, ils sortiront de l'Hôtel-Dieu et posséderont une maison en propre: de la sorte, fut institué le premier en date des collèges parisiens, celui des Dix-huit, qui remonte au moins à l'année 1180 (LUCHAIRE, l'Université de Paris sous Philippe-Auguste, 28).

Le régime de ces collèges était sévère, les règlements intérieurs de (...) étaient, dans une certaine mesure, ceux des maisons religieuses. (Cf. un de ces règlements, dans la thèse de Henri-Maxime Ferrari da Grado, Une chaire de médecine au quinzième siècle; Paris, 1899, 19-23.).

Il n'était permis d'y introduire « ni chiens ni femmes ».

A l'origine, on n'y recevait que des jeunes gens travailleurs, assimilables à nos boursiers actuels.

Plus tard, on y laissera pénétrer tout étudiant pouvant s'acquitter des frais de pension.

Les « boursiers » avaient des devoirs à remplir.

Ceux qui auront été absens sans cause légitime desdits collèges, et n'auront couché ès chambres d'iceux collèges par cinq mois entiers et consécutifs, seront privés desdites bourses et chambres.

Ces étudiants étaient tenus d'assister aux sermons, aux récitations des commandements de Dieu, chaque jour, soir et matin, et

« aux festes solennelles ; de faire leur confession auriculaire en bonne contribution et dévotion ».

Dans les collèges, l'écolier trouvait, outre un lieu pour s'instruire, le gîte et la table.

Au début, ces hospitia étaient des sortes d'hôtels garnis, où les étudiants étaient sous la garde d'un principal.

Puis, les maîtres s'installèrent dans ces maisons hospitalières, qui devinrent des foyers d'enseignement libre, des « petites collectivités dans la république fédérative de l'Université » (Liard, la Vieille Université de Paris, loc. cit.).

Peu à peu, aux boursiers qui constituaient en majeure partie la clientèle de ces maîtres, vinrent s'ajouter d'autres escholiers, pensionnaires ou externes: les caméristes ou chambriers, jeunes gens riches, qui s'offraient le luxe d'un précepteur particulier, avaient chacun leur chambre, et se nourrissaient à leurs frais ; les correcteurs ou portionnistes, qui payaient pension pour le dortoir et la table commune.

Les externes étaient appelés martinets, parce que, comme cet oiseau, ils avaient l'humeur vagabonde et ne paraissaient au collège que pour retirer les attestations nécessaires au moment des examens.

Enfin, on désignait sous le nom de galoches ou porteurs de sabots, indispensables pour conserver les pieds secs dans la boueuse Lutèce, les étudiants amateurs, vieillis sous le harnois scolastique.

C'est dans ces deux dernières catégories que rentraient tous les besogneux, qui constituaient une portion notable de la population scolaire.

Pendant longtemps, la misère de la plupart de ceux qui fréquentaient les Ecoles fut telle, qu'elle était devenue proverbiale.

Un contemporain de Philippe-Auguste a retracé la vie des escholiers de Bologne; et nous savons, d'autre part, que le sert de ceux de Paris n'était pas plus enviable :

« Je devrais, écrit un de ces pauvres hères, passer mon temps à suivre des cours, mais la pauvreté m'oblige à aller aux portes des ecclésiastiques.

« J'en suis réduit à crier vingt fois de suite : La charité, mes bons seigneurs! et l'on me répond le plus souvent : Va-t'en avec Dieu !

« Je me transporte dans les maisons des laïques : on me repousse avec force cris, et, quand on me dit, par hasard : Attends un peu, je reçois un morceau de pain détestable dont les chiens ne voudraient pas.

« Les mendiants de profession obtiennent, plus souvent que moi, les mauvais légumes, les peaux et les chairs qu'on ne peut pas mâcher, les boyaux qu'on jette, le vin avarié.

« La nuit, je cours à travers la ville, tenant d'une main un bâton, et de l'autre une besace et une gourde : le bâton, pour me défendre contre les chiens; la besace, pour recueillir les débris de poisson, de pain et de légumes, et la gourde pour prendre de l'eau.

« Souvent, il m'arrive de tomber dans la boue, cette boue de Bologne qui sent le cadavre, et c'est ainsi que je rentre chez moi, tout souillé, pour satisfaire, avec les restes qu'on m'a jetés, un estomac qui aboie. »

Que la peinture soit poussée au noir, nous serions assez tenté de le croire et cependant, les descriptions qui nous sont parvenues de la misère de ces temps nous la rendent très vraisemblable.

Des écrits de l'époque (Architenus, de Jean De Hauteville, livre III, cité par Langlois et Levillain.) nous montrent des étudiants vivant dans des taudis grabateux, vêtus de guenilles, réduits à manger, dans des tavernes sales et louches, une pitance des plus maigres.

Comme boisson, de l'eau ; rarement du vin, et quel vin !

Saint Richard de Chichester et deux de ses camarades, alors étudiants, mangeaient tous les jours du pain sec et buvaient une mixture de bouillon et de vin.

La viande et le poisson étaient servis seulement le dimanche et les jours de fête, quand on recevait la visite d'un ami et que la bourse commune permettait ce régal.

Tel était le dénûment des trois compagnons, qu'ils avaient, de leurs communs deniers, loué une chambre, dont le seul mobilier était un tout petit lit, et qu'ils ne possédaient, à eux trois, qu'une chape (vêtement de sortie) et une tunique.

Ils se servaient, à tour de rôle, de la chape pour aller au cours; quant à la tunique des deux étudiants qui restaient à la maison, l'un l'endossait, pendant que l'autre était couché.

« Faulte d'argent, c'est douleur sans pareille », a dit Rabelais.

« Toutefoys, ajoute l'auteur de Pantagruel, Panurge avait soixante et trois manières d'en trouver toujours à son besoing, dont la plus honorable et la plus commune estoit par façon de larrecin furtivement faict ; malfaisant, pipeur, beuveur, batteur de pavez, ribleur s'il en estoit à Paris, toujours machinoit quelque chose contre les sergeans et contre le guet. »

Les plus honnêtes s'offraient à louer leurs bras aux bourgeois, à servir de domestiques à ceux de leurs condisciples ou de leurs maîtres qui pouvaient payer leurs services.

Beaucoup se livraient à la mendicité, dans la rue ou à la porte des collèges, où ou leur abandonnait les restes.

A part quelques-uns, assez indélicats pour emprunter à leurs camarades livres ou argent, qu'ils oubliaient de rendre, la plupart des écoliers pauvres étaient généralement des étudiants laborieux, dont la seule distraction, — les exercices violents et les jeux de hasard étant sévèrement interdits, — était l'assistance à la messe ou aux vêpres chantées, le dimanche, ce qui leur tenait lieu de concerts; ou la lecture des poèmes et des chroniques, qui remplaçaient les gazettes encore à naître.